« On garde le moral ! »

« ON GARDE LE MORAL ! »

Une nouvelle de mon livre, « des poppies et des larmes »

BATAILLE DU CHEMIN DES DAMES

Offensive Nivelle du 16 avril au 24 octobre 1917

Chemin des Dames, avril 1917.

Les Allemands occupent les lieux depuis septembre 1914 et tiennent les hauteurs. Ils ont eu tout le temps nécessaire pour transformer le plateau en camp retranché. De nombreux souterrains ont été creusés, aménagés, et relient l’arrière aux premières lignes. La forteresse ainsi érigée dissimule un grand nombre de nids de mitrailleuses ; l’armée française s’avance vers un ennemi invisible…

Gaspard Roussel, 76 RI de ligne, 5ème armée du général Mazel.

32ème Corps du groupement Bossut, 82 chars Schneider.

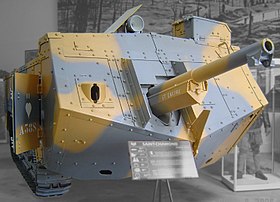

5ème Corps du groupement Chaubès, 50 chars Saint-Chamond.

Quelque part entre Soissons et Reims, près de Berry-au-Bac.

Il s’était mis à neiger. Le temps ne voulait pas être des nôtres et rajoutait de la peine à nos souffrances. Je faisais partie de la première vague, et je fus un des premiers, à 6 heures du matin, à bondir sur le parapet hors de la tranchée. On nous avait parlé de ballade de santé et assurés que lorsque nous arriverions sur les lignes ennemies, nous ne trouverions que des cadavres. Une fois encore, le bombardement n’avait pas été efficace. Le ciel gris, chargé de nuages, avait gêné considérablement les réglages de nos canons. Et pourtant, le pilonnage des positions allemandes avait duré plusieurs jours. L’artilleur Nivelle avait failli.

– Un casque Adrian, version 1916. – Un uniforme bleu horizon, modèle 1915. – Un jeu de dames, cartonné et pliant. – Une montre gousset, dans un boîtier de protection. – Une boîte de bonbons à la menthe. – Une lampe électrique. – Un masque M2. – Un fusil Berthier 07/15, avec une recharge de trois cartouches. – Une épée baïonnette. – Un révolver lance-fusées et sa fusée éclairante rouge à parachute. – Un quart avec sa hanse recouverte de ficelle, pour éviter les brûlures aux doigts. – Un périscope en tôle. – Une grenade CF. Citron Foug 1916. – Une bouteille d’alcool de menthe. – Un bidon de 1 litre. – Une paire de brodequins.

J’avançais sur un terrain tourmenté ; les centaines de milliers d’obus avaient retourné la terre. Et autant de trous et de cratères se dévoilaient devant moi à chaque enjambée.

La terre était meuble, et je m’y enfonçais jusqu’aux chevilles. Ma progression en fut dangereusement ralentie. Il était presque impossible de rester droit. Je tombais, je me redressais, je chutais de nouveau. C’était un vrai calvaire ; et tout çà sous le feu des armes automatiques allemandes, qui se découvraient les unes après les autres. Autour de moi se déroulait un véritable carnage; les copains tombaient par dizaines, frappés par la mitraille. Les équipes de brancardiers n’arrivaient plus à suivre ; eux aussi étaient pris comme cibles. La croix rouge dessinée sur leurs brassards ne les préservait pas des balles. Beaucoup tombèrent foudroyés.

Nous reçûmes bientôt l’ordre de nous enterrer dans des trous individuels. L’affolement commençait à gagner la troupe. Des unités de tirailleurs sénégalais fuyaient, épouvantés par ce qu’ils venaient de subir. Nous creusions frénétiquement le sol ; peut-être étions-nous en train de construire nos tombes ! pensais-je.

Je restai ainsi caché pendant des minutes interminables. Je me préservais en fait des projectiles qui flagellaient la surface. Ce fut l’enfer ! Il était devenu impossible de faire un geste ; le piège se refermait sur moi. Il me fallait prendre une décision.

Je risquai un rapide coup d’œil par-dessus le petit cratère qui me servait de protection. Je me rendis compte alors que je n’étais pas isolé : un grand nombre de fantassins se blottissaient par petits groupes, dans des excavations près de mon abri. Les tirs croisés des mitrailleuses ennemies leur interdisaient tous mouvements.

Le moment de prier pour notre salut était venu ; nous n’allions pas sortir de cet enfer indemnes…

Un vrombissement inattendu me fit tressaillir. Surgissant du sommet d’une butte composite formée de boue et de roches calcinées, un monstre d’acier fit son apparition.

Ses chenilles acérées griffaient la terre noircie en vomissant le trop-plein sur ses flancs. Les British appelaient cet engin de mort un « tank ». Mais celui-ci était français, et se portait à notre secours. Du moins le croyais-je. Ses mitrailleuses entrèrent en action, et les défenses boches qui nous faisaient tant de mal furent réduites au silence. Ouf, il était temps, car je n’aurais pas parié un kopeck sur nos chances de survie. Cette machine infernale était aussi menaçante qu’horrible. Je ne pus alors m’empêcher de penser qu’elle nous avait été envoyée par le diable en personne. Belzébuth avait fait un pacte avec le Saint-Chamond, et c’était tant mieux pour nous !

– Équipage : 9 hommes. – D’une longueur (canon compris) de 8.7 m, d’une largeur de 2.7 m, d’une hauteur de 2.4 m, pour une masse au combat de 23 tonnes. – Son blindage est compris entre 11 et 19 mm. – Armement principal, Canon de 75mm Saint-Chamond L12CTR. – Son armement secondaire comprend 4 mitrailleuses Hotchkiss de 8mm. – Il est doté d’un moteur essence 4 cylindres Panhard et Levassor. D’une transmission électrique Crochat-Colardeau. – Puissance 90cv à 1450 tr/min. – Sa vitesse est de 10km/h sur route, et de 3 km/h sur terrain accidenté. – Autonomie : 250 l d’essence pour 7 à 8 heures de marche.

Équipage : 6 hommes. – Longueur : 6.32m, largeur : 2.05m, hauteur : 2.30m, pour une masse au combat de 13.6 tonnes. – Un blindage de 11.5 mm. – Son armement principal est d’un canon de 75mm Schneider court (d’une capacité de 90 obus, et d’une portée de 600m, précis à 200m). – Son armement secondaire : 2 mitrailleuses Hotchkiss 8mm (une sur chaque flanc). – Un moteur Schneider 4 cylindres, d’une puissance de 70cv, et d’une suspension à ressorts hélicoloïdaux. – Vitesse : 5 à 6 km/h sur plat et 2 à 3 km/h sur terrain accidenté. – Autonomie : 48 km/h, pour 7 heures de marche.

La suite devint beaucoup plus facile. Nous lui emboîtâmes le pas, et, ainsi protégés par sa masse métallique, nous pûmes sortir du trou à rats dans lequel nous nous étions empêtrés. Cependant, sa vitesse était très lente ; elle n’excédait pas celle d’un homme à pied. Il devint instable, et sur ce terrain bouleversé, il manqua à plusieurs reprises de chavirer. Nous comprîmes tout de suite que sa protection ne serait pas aussi fiable que ce que nous le pensions. D’ailleurs les balles continuaient leur ballet de mort autour de l’engin, et les impacts sur la tôle blindée ressemblaient à s’y méprendre à une averse de grêlons. Bientôt, la terrible mécanique devint une cible de choix pour les canons allemands. Les obus se mirent à pleuvoir et à cerner le mastodonte ; notre sécurité devenait de plus en plus précaire. Il nous fallait lui fausser compagnie, sous peine d’y laisser toutes nos espérances. Décidément, même dans de pareilles circonstances, on ne pouvait pas faire confiance au diable !

Je m’éloignai donc d’une manière ingrate de celui qui m’avait extirpé d’une fin tragique, tant la situation avait été désespérée. Dans le fracas de la bataille, la canonnade continuait son œuvre destructrice. La neige continuait de répandre son manteau virginal sur ce charnier qui prenait des proportions démesurées. J’arpentais comme un somnambule les détours du terrain. En sautant dans des trous, évitant les cratères trop profonds, m’accrochant les brodequins aux barbelés, titubant, pour terminer déséquilibré et basculer définitivement dans un fossé rempli de cadavres. Je me retrouvai malgré moi dans une situation détestable. Certains de mes infortunés camarades n’étaient pas morts, et la douleur de leurs suppliques me déchirait le cœur et les tympans. Je ne pouvais rien faire pour eux, sinon leur donner un peu d’eau. J’appelai à l’aide, mais mes cris demeurèrent sans réponse ; c’était un sauve qui peut général. Le marmitage persévérait avec une intensité croissante, sans fin, encore et encore… Des obus éclataient parmi les cadavres et les blessés, leur faisant subir des outrages supplémentaires. Le sol était jonché de corps démembrés ; ce n’était plus la guerre, mais une monumentale boucherie…

– Un casque d’acier, modèle 1916. – Une cravate en coton (habsbinde). – Un étui de masque. – Un masque à gaz « leberschutzmaske » de 1917. – Un pantalon gris-pierre. – Une « bluse » en drap feldgrau du 216ème régiment d’infanterie, avec insigne de blessé. – Un poignard. – Un ensemble d’équipement. – Deux grenades à manche. – Une baïonnette ersatz en tôle emboutie. – Un bidon modèle 1893, recouvert de velours. – Un fusil Mauser Gewehr 1898, avec bretelle ersatz en toile. – Une paire de chaussures modèle 1901. – Une paire de bandes molletières. – Un paquet de cigarettes. – Une tenaille.

Une déflagration plus proche de moi, dont le sifflement ne m’avait pas paru plus important que les autres, me projeta en arrière. Je venais de recevoir un éclat dans l’épaule gauche.

Cette fois-ci, la bille du shrapnel portait une étiquette à mon nom. J’avais l’omoplate transpercée de part en part. La douleur engendrée par le choc commençait à se faire ressentir et le sang affluait en abondance. J’essayai, malgré la souffrance, de sortir de cette fosse. Et je m’aidai de mes jambes valides pour me hisser à la surface. Une fois sorti, j’implorerais de l’aide, en espérant que Belzébuth n’ait pas changé de camp.

Ce jour-là, dans mon malheur, j’eus beaucoup de chance. Deux brancardiers égarés, ne sachant pas pourquoi ils se trouvaient là, me placèrent sur leur civière et m’emportèrent.

Tout heureux qu’ils étaient de foutre le camp loin d’ici avec leur fardeau, ils ne demandèrent pas leur reste…

Le transfert des blessés et des morts encombre les rares voies encore praticables. Ce chassé-croisé vers l’arrière crée une véritable pagaille. Les trains sont bloqués, incapables d’assurer les transports de troupes et de munitions vers le front. La bataille étant prioritaire, Gaspard Roussel et ses compagnons d’infortune attendront !

Le surlendemain, 18 avril, Gaspard Roussel sera dans un premier temps transporté au centre de secours des brancardiers divisionnaires, à Gernicourt. Il lui faudra 48 heures pour aller à Fismes, au HOE de Prouilly. (Hôpital d’Orientation et d’Evacuation). Ensuite, cinq jours plus tard, il sera transféré vers Lyon, ville de l’arrière, à l’HM (l’hôpital militaire) Desgenettes.

27 avril 1917. Arrivée à Lyon, en gare de Vaise.

Les quais de la gare étaient bourrés de soldats et de personnels soignants. Beaucoup de civils œuvraient comme des acharnés aux transports des blessés. Brancards, carrioles, estafettes sanitaires, tout était manipulé avec brio, rapidité et assurance ; chaque geste était chronométré à la perfection. Une flopée d’infirmières se démenait autour des civières comme autant d’abeilles butinant le pistil d’une fleur.

Toutes ces petites fées drapées de blanc s’affairaient sans compter. Elles distribuaient des biscuits, du café, de la nourriture, mais donnaient aussi les premiers soins, et triaient les arrivants par ordre de gravité. Nombreux étaient ceux qui n’avaient plus d’autonomie, leurs blessures étant trop sérieuses. Les amputations, les bandages et les pansements trop serrés leur interdisaient tous mouvements. Alors, elles les maternaient, en prodiguant avec tendresse des attentions appliquées. Cette assistance aux aspects tumultueux dévoilait une mécanique de précision aux rouages bien huilés. Rien n’était laissé au hasard, tout était calculé, pensé ; nous avions à faire à des pros. Ce qui était rassurant. Après un bref intermède médical dans une petite salle de l’infirmerie de la gare de Lyon-Vaise, je fus évacué.

Les plus atteints furent transportés dans un petit tramway sanitaire, car une petite voie ferrée permettait un accès direct dans la cour de l’hôpital. Pour ma part, j’eus droit à l’inconfort d’une ambulance hippomobile. L’attelage, d’un autre âge, traînait toute sa peine avec son fardeau. Il ne fut pas difficile de comprendre pourquoi ces vieilles rosses avaient échappé à l’œil du maquignon lors de la réquisition ! De toute évidence, les chevaux avaient le même traitement que les hommes : il fallait être en parfaite santé pour monter au casse-pipes !

Face à la gare, sur le passage de notre carriole flanquée de la Croix-Rouge, j’observai un spectacle inhabituel. Un attroupement de militaires faisait la queue devant un étal de marchandises destinées aux bonnes œuvres. Le personnage central de tous ces bénévoles me paraissait être une femme ; celle-ci distribuait vivres et rations sommaires à tous ces affamés qui n’avaient plus rien mangé depuis des heures. Les trottoirs étaient jonchés de berthes (pots au lait), et de bidons fumants, remplis de café chaud. Chacun y trouvait un peu de réconfort. Je réalisai soudain que j’avalerais bien quelque chose, moi aussi ; j’avais l’estomac dans les talons !

Hôpital militaire Desgenettes, le jour même.

Je fus opéré presque aussitôt, dès mon arrivée. Je n’en croyais pas mes yeux ; quelle rapidité ! Et moi qui m’attendais à poireauter dans une salle obscure, remplie de soldats estropiés. Comment aurais-je pu espérer une seconde que l’on veuille bien prendre le temps de s’occuper de ma misérable carcasse aussi promptement ? Quelques heures plus tard, tout était bâclé. Je me retrouvai dans une immense salle, au milieu de dizaines d’autres gars en souffrance. J’avais un large pansement sur le torse qui m’emmaillotait de l’épaule jusqu’à la ceinture. Il ne me restait plus qu’à patienter, tout en espérant que ma convalescence se passât pour le mieux.

Les jours et les semaines s’écoulèrent sans trop d’encombres. Les nouvelles de la guerre n’étaient pas rassurantes, mais l’on venait de nous faire savoir que les Américains étaient arrivés. Alors, la confiance reprenait le dessus, et notre moral revenait au beau fixe.

Ma blessure ne suppurait plus, et les médecins étaient confiants sur mon sort. C’était l’été, et il faisait très chaud. Chaque fois qu’il me l’était permis, je descendais faire quelques pas dans la grande cour de l’enceinte, histoire de prendre l’air. Là, j’y retrouvais des camarades d’infortune ; et nous avions tant de choses à nous raconter ! Le temps s’égrenait ainsi lentement au fil de discussions sans fin. C’est à cette occasion que j’appris que des préparatifs hâtifs se déroulaient en vue d’une kermesse. Cette petite fête s’organisait à l’intention des malades, et les subsides récoltés seraient reversés aux veuves de guerre. Je trouvai l’idée formidable, et décidai d’y apporter mon écot.

La grande pièce qui surplombait l’auditoire avait été transformée pour les besoins du spectacle en un grand plateau de théâtre. Les drapeaux des Alliés serpentaient en autant de festons, plaqués sur les murs en guise de garnitures décoratives. Diverses tentures bariolées encadraient la piste de danse, et une multitude de chaises dépareillées avaient été alignées dans un ordre impeccable sous la scène. Il ne manquait plus que les acteurs !

La veille, j’avais reçu de l’intendance des ouvrages illustrés. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je pris conscience du colossal travail de la propagande aux armées. Ces livres étaient destinés au soutien moral des troupes, et à celui de l’arrière. C’est ainsi que je découvris les aventures du petit chien Flambeau. Il était partout : dans les écoles, dans les cercles de lectures, dans les kiosques à journaux, et tous les bons patriotes se devaient de lui ressembler.

Il est très important de recadrer ce contexte dans l’’Histoire. Ce bourrage de crâne, qui résulte d’une « culture de guerre » sans faille, se retrouve tout au long du conflit. Il a pour conséquence de canaliser toute une culture nationale vers une visée patriotique. L’œuvre de Benjamin Rabier participe activement à l’effort de guerre. En personnifiant ce petit animal, il donne une sensibilité nouvelle à ce que peut apporter la propagande dans le soutien du moral des Français. Flambeau, chien de guerre, est au front ; il combat le boche exécré, il est dans la tranchée avec les poilus, et porte le même casque qu’eux. Il devient vite le héros de toute une génération. Vive Flambeau le petit chien courageux qui accomplit des actes héroïques ! Lire : Flambeau chien de guerre

Il y avait un règlement très strict dans cet hôpital : aucun fricotage n’était toléré entre le personnel soignant et les blessés. Pour éviter de telles situations, les infirmières procédaient régulièrement à une rotation de leurs équipes. Les misères et les souffrances engendrées par la guerre, les privations dues à notre condition d’infirmes, avaient plongé les hommes dans une profonde mélancolie.

Alors, au plus profond de leur malaise, nombreux furent ceux qui recherchèrent un peu de réconfort. Tout naturellement, les regards se portaient tous vers cette femme si douce, si prévenante, toute de blanc vêtue, tant idolâtrée : l’infirmière. Elle devenait par la force des choses une confidente ; il n’était pas inhabituel qu’elle écrive les lettres à la place du malade. Elle représentait une intermédiaire privilégiée entre une jeunesse enfouie dans les limbes de la vie d’autrefois et les horreurs présentes de la guerre. Il n’était pas rare, dans de pareilles conditions, d’y trouver des idylles naissantes. Pour lutter contre de tels incidents, la direction de l’hôpital mit sur pied des dispositions draconiennes. Le personnel reconnu coupable risquait le renvoi. Mais des obligations supérieures, relatives au manque cruel de personnel soignant, poussèrent les médecins-chef à la tolérance. L’infirmière fautive était mutée sur un autre poste de l’établissement, de préférence à un étage différent.

Nonobstant, tous furent ravis d’en voir quelques-unes le jour de la fête. Leur présence déclencha une grande euphorie parmi les hommes, et une immense exaltation gagna la plupart d’entre nous. Ce jour-là, aucune interdiction ! Tous purent, en toute décence, se montrer sous leurs plus beaux apparats. Il y avait quelques soldats presque rétablis qui savaient danser. Ce furent ceux qui eurent le plus de succès.

Puis une pléiade de chanteurs défila sur scène. Des musiciens, dénichés pour la circonstance dans l’hôpital, assurèrent un accompagnement magistral. Une grande clameur bon enfant se dégageait de ce bastringue. Le pianiste entonna des airs à la mode, et la Madelon, de Louis Bousquet, fut reprise maintes fois dans une allégresse de kermesse. Une troupe d’hommes déguisés en danseuses de cabaret exécuta sous nos yeux éberlués un french cancan ; ce qui provoqua un début d’émeute. Il faut préciser que certains poilus avaient réussi à se procurer du pinard ; celui-ci coulant à flot, il s’ensuivit un chahut des plus enflammés. La mise en scène était impeccable ; la chorégraphie laissait à désirer, mais tous firent pour le mieux. Une journée mémorable, vous dis-je. Sur de longues tables recouvertes de nappes de tissu blanc, on avait aussi déposé des biscuits, du café, des fruits etc.…

Une belle journée, vraiment ! Il y avait longtemps que je n’avais pas été aussi heureux, et les affres de la guerre me paraissaient tellement loin.

Au fil des semaines de convalescence, j’avais pu me faire quelques potes d’infortune. De toute évidence, eu égard à nos situations géographiques respectives, en temps normal nous n’aurions eu aucune chance de nous connaître.

J’avais sympathisé avec un gars qui s’appelait Théophile. Il était au 5ème bataillon du 3ème Zouave du camp de Sathonay ; nous l’appelions tous Théo.

Il avait revêtu pour la fête sa tenue d’apparat, dont il n’était pas peu fier. Il nous avait raconté les supplices endurés par son épouse lorsqu’il lui fallait repasser, à la patte mouille, les 98 plis de son sarouel. Il avait belle allure, et nous étions tous contents de l’avoir comme copain. Il avait été blessé lui aussi à l’épaule, quatre jours après moi, lors de la contre-offensive Mangin sur le Chemin des Dames. Lui aussi se remettait correctement de ses plaies. Nul doute qu’une fois rétablis, chacun de notre côté, nous retournerions à la moulinette. Mais pour l’heure, il nous fallait profiter du temps présent ; tout était fait ici pour nous remonter le moral. Il nous était permis de rêver, de convoler avec l’oubli, de rire et de s’amuser.

Tous mes remerciements à Mme Dominique Dufils pour m’avoir permis d’utiliser la photo de son grand-père dans son uniforme de Zouave.

Lire : Les Zouaves, un corps à part.

Dans la soirée, alors que les effluves de cette kermesse commençaient à s’estomper, nous eûmes droit à un petit spectacle de marionnettes. Quelle ne fut pas ma surprise de voir tout un petit monde de poupées s’agiter, et se produire dans un minuscule théâtre d’enfant fait de carton et de tissus. Des marionnettistes venus de Lyon actionnaient ces figurines avec un doigté machiavélique. Tous ces êtres de paille prenaient vie sous nos yeux. Leurs créateurs glissaient leur main dans une gaine et, avec les doigts, ressuscitaient leurs personnages. J’appris ce jour-là que ce théâtre portait le nom de Guignol, et qu’il était très célèbre ici. L’acteur, bien caché derrière le décor, engageait la conversation avec son public, c’est-à-dire nous. Et nous y participâmes tous. Il était facile de se laisser prendre au scénario. L’espace d’un moment, nous étions tous redevenus des enfants !

Lorsque la guerre éclate, le 3 août 1914, Guignol participe à l’effort de guerre et occupe une place de choix dans Lyon, ville de l’arrière. Mais on le retrouve aussi sur le front ; il se produit partout pour soutenir le moral des troupes. Le petit pantin à la queue de cheval serrée (salsifis) réconforte les blessés avec ses pièces de théâtre. Il est aux tranchées, il est aussi dans les camps de prisonniers. Guignol le poilu courageux a endossé l’uniforme bleu horizon, et armé de son bâton (tavelle), refoule le boche au-delà des frontières. L’État-major a rapidement compris l’impact de la petite marionnette sur le moral des soldats.

Je ne le répéterai jamais assez : ce fut une journée mémorable ; parole de poilu !

30 septembre 1917.

Nous avions régulièrement des nouvelles du front concernant les Mutineries. Elles nous étaient rapportées à chaque relève par le personnel civil de l’hôpital. C’est ainsi que nous avions appris que Pétain avait réussi à maîtriser la rébellion, qu’il y avait eu 554 condamnations à mort, et que 50 soldats avaient été fusillés.

De longues heures durant, je ne pus m’empêcher de penser à ces malheureux. Ils avaient été choisis au hasard et exécutés sommairement, comme des malpropres. Qu’avaient-ils fait de si mal ? Qu’aurais-je fait à leur place ? Comment avait-on pu faire une chose pareille ? On avait joué avec eux à la roulette russe ! C’étaient de valeureux soldats, de bons citoyens français avec femmes et enfants ; qu’allaient devenir, maintenant, ces épouses subitement isolées ? L’appellation « mort pour la France » (MPLF) de leurs époux n’étant pas reconnue, elles ne pourraient prétendre à l’aide financière de l’Etat. Elles se retrouveraient démunies, sans ressources, l’opprobre sur les épaules pour toute une vie, à supporter et à se cacher aux regards des autres. C’était vraiment trop injuste.

Mais nous vivions des instants dramatiques, remplis d’émotions complexes. La guerre, friande de ces tragédies, nous réservait encore bien des surprises. Et à ces moments poignants succédaient d’autres événements encore plus bouleversants ; la guerre n’était pas finie. La suite restait à venir…

C’est à Berry-au-Bac qu’a lieu la première offensive blindée de l’histoire militaire. Cet évènement ne pourra être profitable sur le déroulement de la bataille, car les fantassins ne pourront suivre leur progression.

Sur les 132 chars Schneider engagés dans le combat du 16 avril au Chemin des Dames, 57 seront détruits par l’artillerie allemande ; seuls 56 retourneront indemnes dans leurs lignes (44 tomberont en panne dès le départ et ne pourront prendre part à l’offensive). Louis Bossut, commandant du 1er Groupement d’Artillerie d’Assaut, mourra au combat le jour même.

CHAR D’ASSAUT FRANÇAIS : LE RENAULT FT17

CHAR D’ASSAUT ANGLAIS : LE MARK 1

CHAR D’ASSAUT ALLEMAND : LE A7V

Rétabli, Gaspard Roussel retournera se battre. Il sera tué le 22 mars 1918 dans l’Aisne. Pour barrer la route à l’ennemi, son régiment sera envoyé près de Noyon, là où le front s’est rompu, à la jointure des deux armées française et britannique.

Le Zouave Théophile participera à la prise de Noyon vers la fin août 1918, près du lieu où Gaspard avait trouvé la mort quelques mois auparavant. Il sera démobilisé en 1920, et mourra dans son lit en 1947.

Publié précédemment : « Du sang sur les bleuets » Éditions Volume.

Avec tous mes remerciements au service des archives de la ville d’Aix en Provence.

« On garde le moral », une nouvelle extraite de mon livre « Des Poppies et des larmes ».

Cette nouvelle est une fiction, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait qu’une pure coïncidence. Seuls les événements historiques sont authentiques.

Lire dans la même collection:

A Journey to Gallipoli – L’embarquement

A journey to Gallipoli – Terminus Gaba-Tépé

Le Zeppelin « A stairway to hell ! »

Lire aussi : Le chemin des Dames

« All gone but not forgotten »

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_des_Dames

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Chemin_des_Dames

Photos publiques Facebook

Mes photos

La Grande Guerre, Éditions ALP/Marshall Cavendish, 1997/1998

14-18 Le magazine de la Grande Guerre, N°1 à 34 de 2001 à 2006

C’était la guerre des Tranchées, Tardi, Éditions Casterman

Le Chemin des Dames, Pierre Miquel, Éditions Perrin 1997

Mourir à Verdun, Pierre Miquel, Éditions Tallandier 1995

Les mutineries de 1917, documentaire TV de Pierre Miquel

Paroles de Poilus, Éditions Tallandier 1998

La première guerre mondiale, Suzanne Everett, 1983

Frères de tranchées, Marc Ferro, Éditions Perrin 2005

Tous mes remerciements au services des archives de la ville d’Aix en Provence.

![FT_17[1] Char Renault FT 17](https://i0.wp.com/jeanmarieborghino.fr/wp-content/uploads/2023/02/FT_171.jpg?w=201&h=164&ssl=1)

![Char_Renault_FT_17[1] Char Renault FT 17](https://i1.wp.com/jeanmarieborghino.fr/wp-content/uploads/2023/02/Char_Renault_FT_171.jpg?w=167&h=104&ssl=1)

![Char_Renault_FT_17_[1] Char Renault FT 17](https://i2.wp.com/jeanmarieborghino.fr/wp-content/uploads/2023/02/Char_Renault_FT_17_1.jpg?w=167&h=104&ssl=1)

![ft17-1_058[1] Char Renault FT 17](https://i2.wp.com/jeanmarieborghino.fr/wp-content/uploads/2023/02/ft17-1_0581.jpg?w=340&h=233&ssl=1)

![800px-Tank-Mephisto-Queensland-Museum[1] Le Sturmpanzerwagen A7V](https://i0.wp.com/jeanmarieborghino.fr/wp-content/uploads/2023/02/800px-Tank-Mephisto-Queensland-Museum1.jpg?w=496&h=333&ssl=1)