Nuages flamands

« NUAGES FLAMANDS »

Une nouvelle de mon livre, « des poppies et des larmes »

BATAILLE D’YPRES, PREMIÈRE ATTAQUE AUX GAZ

22 avril 1915

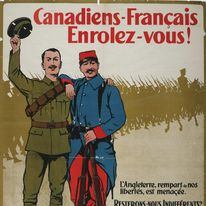

L’armée régulière canadienne, au début du XXème siècle, est peu nombreuse : à peine 3000 hommes. Elle dispose en outre de quelques 70 000 réservistes sur le papier. Elle ne comprend que très peu d’officiers canadiens français, la langue de commandement étant alors l’anglais. En septembre 1914, le ministère canadien de la Milice envoie en formation, à la hâte, les 30 000 premières jeunes recrues anglophones dans le camp de Valcartier, au nord de Québec. A la tête de ce cabinet se trouve le très controversé Sam Hughes, celui-là même qui a imposé aux soldats la défaillante carabine Ross. Le Premier ministre Sir Robert Borden est convaincu que la formation d’une unité canadienne-française connaîtra un certain succès auprès de la population francophone. Il autorise donc, le 21 octobre 1914, la création du 22ème bataillon (canadien-français). D’octobre 1914 à mars 1915, l’unité est envoyée à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la banlieue de Montréal.

Soldat William Belleau. Corps expéditionnaire canadien (CEC). 22e Bataillon Régiment Royal Canadien Français. 22nd Infantry Battalion (French Canadian).

William Belleau fait partie de ce contingent. Il sait que son temps sur sa terre natale est maintenant compté. Bientôt, une fois la préparation terminée, il lui faudra s’embarquer avec son régiment pour l’Europe en guerre.

17 avril 1915, arrivée des troupes canadiennes. Elles se positionnent sur la gauche du dispositif défensif britannique.

Il y avait peu de temps que j’étais sur le front, et je ne mis pas longtemps pour me faire ma petite idée sur la suite des évènements. Il devenait évident que la guerre ne serait pas aussi  courte, comme certains voulaient bien le prétendre. Au début, tous criaient : « Noël à Berlin ! » et beaucoup prétendaient que tout serait bien fini avant cette date.

courte, comme certains voulaient bien le prétendre. Au début, tous criaient : « Noël à Berlin ! » et beaucoup prétendaient que tout serait bien fini avant cette date.

Désillusions et triste constat que de se dire qu’on s’était trompé. Chaque jour apportait son flot de morts, de blessés, et nous creusions, creusions, pour nous enterrer le plus profond possible, à l’abri des projectiles boches. Il n’était pas un homme qui n’avait pas vu un copain tomber sous ses yeux, là à ses pieds…

Nos amis britanniques s’engagèrent avec ferveur. Ils répondirent en masse à l’appel de Lord Kitchener, pour la patrie et le Roi George. L’élan fut si enthousiaste qu’il n’était pas rare de voir les gars d’un même village, d’un même club de bridge ou de tennis, s’enrôler dans la même compagnie ; ils se connaissaient tous. Et c’étaient bien souvent des anciens camarades de classe, avec lesquels on avait usé ses fonds de culottes sur les mêmes bancs, que l’on voyait périr. C’était terrible !

n’était pas rare de voir les gars d’un même village, d’un même club de bridge ou de tennis, s’enrôler dans la même compagnie ; ils se connaissaient tous. Et c’étaient bien souvent des anciens camarades de classe, avec lesquels on avait usé ses fonds de culottes sur les mêmes bancs, que l’on voyait périr. C’était terrible !

Avec nous il y avait aussi les Belges, qui défendaient « bec et ongles » le petit morceau de leur territoire qui n’avait pas été envahi. Ces soldats étaient admirables, à l’image de leur roi, le prince Albert, qui dirigeait et accompagnait les débris de son armée, dans la reconquête de leur pays occupé. Les routes étaient engorgées de fugitifs. La population qui fuyait la zone des combats traversait des paysages bouleversés, où civils et militaires se croisaient dans un ballet démoniaque. Ils abandonnaient à la merci de l’ennemi tout ce qui représentait leur vie d’autrefois. Ces réfugiés arrivaient dans une France qui était sous le choc, et qui avait du mal à se ressaisir. Mais qu’importe, c’était un pays ami. Ses frontières avaient été grignotées, certes, mais le front s’était stabilisé, et l’exode des fuyards continuait inexorablement vers des destinations, pour la plupart, inconnues. Le martyre de la Belgique avait commencé…

Ci-dessus : 1- Un bonnet de police, modèle 1886, du 14ème de ligne. 2- Un schako, modèle 1893 (sans son pompon ni sa house de protection). 3- Un shako du 12ème régiment. 4- Une capote, modèle 1906, en drap bleu foncé. 5- Un pantalon en drap gris bleu, modèle 1906. 6- Un ceinturon et son carré de laiton, modèle 1896. 7- Une boîte en aluminium, avec le portrait d’Albert 1er. 8- Une cartouchière, modèle 1896. 9- Un havresac, modèle 1896 en veau côté velu, doté de deux poches latérales d’une contenance de 30 cartouches chacune. 10- Une musette, modèle 1896. 11- Un bidon de 1 litre, modèle 1893. 12- Une baïonnette, modèle 1884, à lame de 25 cm. 13- Une pelle individuelle et son étui, modèle 1896. 14- Une paire de guêtrons en cuir, modèle 1891. 15- Un fusil Mauser modèle 1889 de calibre 7,65, d’un poids de 4,125 kg.

Et puis, les Français ! C’était maintenant sur leurs épaules fragiles que le Blitz germanique donnait toute sa puissance. Aucune des armées alliées n’était prête à un tel malstrom de violence.

Et de toute évidence, le rouleau compresseur allemand, surarmé, avait bien préparé son coup. L’élément de surprise avait fonctionné à la perfection. Mais c’était sans compter sur la réaction et l’opiniâtreté des Français qui, refusant la défaite, s’étaient ressaisis et avaient contre-attaqué sur la Marne, à la grande surprise des boches. J’étais très surpris de les voir se battre dans cet uniforme de parade, dépassé, d’une autre époque, et très voyant.

Je m’appelle William Belleau, j’ai 24 ans. Je suis né à Sainte Marie, une petite ville du Québec français, à 40 kilomètres de Québec. Comme une foule de jeunes canadiens, je me suis enrôlé pour servir ma patrie, l’Empire, et mon roi, George V. Non pas que j’étais enthousiaste d’aller risquer ma vie là-bas, si loin de mon pays, mais plus par devoir. Coupés de nos racines européennes depuis bien longtemps, nous, les Canadiens français, étions peu enclins à faire cause commune avec nos compatriotes anglophones, y compris avec nos cousins français.

canadiens, je me suis enrôlé pour servir ma patrie, l’Empire, et mon roi, George V. Non pas que j’étais enthousiaste d’aller risquer ma vie là-bas, si loin de mon pays, mais plus par devoir. Coupés de nos racines européennes depuis bien longtemps, nous, les Canadiens français, étions peu enclins à faire cause commune avec nos compatriotes anglophones, y compris avec nos cousins français.

Et puis, il me faut l’avouer, je me sentais plus important auprès des filles. Le prestige de l’uniforme, la ferveur des mouvements patriotiques dans les rues, les défilés hauts en couleurs, précédés des fanfares, autant de choses qui causaient beaucoup d’émotion dans le regard de la gente féminine. Bien avant mon départ, il n’était pas rare de nous voir, avec mes camarades, arpenter volontairement les chaussées de notre cité pour attirer l’attention sur nos personnes. Nous étions alors chaleureusement accueillis à bras ouverts, fleuris et couverts de baisers ! Bien des idylles, qui auraient pu naître alors, avortèrent dans la précipitation du départ. Celui-ci devenait urgent, eu égard aux événements tragiques qui se déroulaient en Europe. Nous étions devenus, le croyait-on, les ambassadeurs d’un monde libre, porteurs d’espoir, allant secourir les peuples opprimés par la barbarie germanique. Ce furent des moments inoubliables ; c’était le bon temps, comme disaient certains soldats, c’était avant.

Saillant d’Ypres, Belgique. 18 avril 1915.

Pour l’heure, je n’avais pas beaucoup rencontré de francophones comme moi. Nous avions été dispersés volontairement dans les différentes compagnies. Ainsi éparpillés, nous avions quelques problèmes de langue pour nous faire comprendre des Britanniques. Chez les gars du Québec, à part quelques exceptions, peu étaient bilingues.

Il n’en était pas de même avec les anglophones canadiens, qui fuyaient tout dialogue. Nos relations étaient glaciales…

Quant à nos « cousins français », nous avions des rapports franchement cordiaux, même chaleureux. Notre belle langue commune avait évolué au fil du temps ; certains mots, certaines expressions étaient différentes, mais dans l’ensemble tout se passait pour le mieux. Il me faut l’avouer, je ne m’attendais pas à ça ; je m’étais lourdement trompé ! Les populations civiles n’avaient que des éloges à notre égard, des gestes touchants d’amitié, et beaucoup voulaient

partager avec nous leur sacro-saint pinard ! Un breuvage méconnu des Canadiens, mais qui méritait qu’on s’y attardât spécialement. D’ailleurs, on ne se fit pas prier bien longtemps, nous y consacrâmes tout le temps nécessaire. Certains poilus s’évertuaient à nous dire : « Le pinard, c’est le nerf de la guerre ! pas de pinard, pas d’hommes ! » Au fil du temps, et au contact de ces gens, je réalisais à quel point toute cette culture nous avait échappé. Je me sentais comme l’ambassadeur d’un monde si distinct, porteur d’une identité si différente en comparaison de ce qui se vivait ici. Chez nous, au Québec, nous étions devenus des sortes d’héritiers des siècles passés, et pourtant nous n’avions pas à supporter le poids des civilisations de nos ancêtres. Ils étaient là, devant moi, ces descendants directs, et je ne leur ressemblais pas vraiment.

En cette mi-avril, tous nos rêves avaient disparu. Notre environnement, c’était la tranchée, la terre, la boue ; cette maudite boue qui nous collait comme une deuxième peau. Nos retranchements étaient dérisoires, inadaptés, trop peu profonds pour nous protéger. Alors que les fortifications allemandes étaient mieux équipées. Leurs abris étaient bétonnés, ils s’étaient invités là pour longtemps ; ils ne voulaient pas partir. Ils ne se laisseraient pas déloger aussi facilement.

William Belleau ne sait pas que sa position actuelle se situe sur le saillant d’Ypres, et que les Allemands le convoitent. Ils veulent s’en accaparer, ils le considèrent comme une épine dans leur dispositif. Cette verrue sur leur carte d’état-major doit être réduite, elle doit disparaître ; et ils vont y mettre les moyens.

Dès le point du jour, nous nous étions affairés comme de beaux diables, aidés par nos sapeurs, à consolider nos retranchements. Je m’étais transformé en terrassier. Pour l’heure, je ne comptais plus le nombre de sacs de terre que je remplissais avec ma pelle, tant il était astronomique. C’était un véritable travail de forcené, et je n’en voyais plus la fin. Pour corser le tout, il se remit à pleuvoir ! Ça tombait dru dans les tranchées, et nos casemates devinrent vite inondées. Ce n’était pas une bruine fine, ni un crachin baptiste, mais une véritable averse de printemps. Le travail devenait d’autant plus pénible qu’il fallait faire un effort surhumain pour décoller nos godasses de cette boue infecte. Chaque pas provoquait un cri de détresse. Et les paniers, maintenant remplis de boue et alourdis par l’eau de ce déluge, devenaient insoulevables. Cela donnait lieu à des scènes de théâtre cocasses jouées par des acteurs gauches dégingandés, tempêtant et jurant à satiété.

Pour l’instant, l’ennemi avait l’air de s’en prendre à la ville d’Ypres qui était toute proche. Malgré la lumière du jour, une clarté résiduelle, chargée d’un flou rosi par les explosions qui se succédaient, rendait l’horizon lourd et menaçant. La canonnade était intense, et des formations fraîches de soldats anglais et français s’y précipitaient, comme le font des abeilles vers leur ruche. Cet afflux de chair à canon ne me disait rien qui vaille. A chaque fois c’était pareil : dès l’apparition d’un bombardement, des troupes s’y agglutinaient en prévision d’une attaque imminente des Allemands ; et le carnage pouvait commencer. Et bien entendu, je supposais qu’il en était de même de l’autre côté.

Il pleuvait sans cesse. Les fondements de nos tranchées étaient inondés, et le niveau de l’eau atteignait nos genoux. Cette humidité s’imprégnait sur tout notre corps. Nos vêtements n’avaient pas le temps de sécher. Le plus dur à supporter, c’était nos pieds constamment détrempés. Faute de temps, et pour parer au plus urgent, on restait des jours sans se déchausser. Les efforts répétés décollaient et écorchaient la peau qui finissait par pourrir dans nos godasses. On appelait ce phénomène le trench foot. Je faisais la triste découverte de la pluie des Flandres, et, croyez-moi si vous le voulez, ce n’était pas de tout repos. Toute la plaine était noyée, et ce déluge ne faisait qu’ajouter de la peine à nos malheurs. Il n’y avait aucun moyen de s’y soustraire ; c’était comme une fatalité qui s’était accrochée à nos carcasses boueuses, et qui nous liquéfiait lentement. Nos fortifications (qui n’étaient guère qu’un amoncellement de sacs de sable empilés les uns sur les autres) se dissolvaient inexorablement sous nos yeux. Toute la terre ainsi ensachée suintait des toiles de jute, fondait sous nos yeux, et tout s’effondrait. Il fallait tout recommencer ! Cette délitescence de la matière avait quelque chose d’effrayant et de surnaturel. Pire encore, l’ennemi qui se situait, par rapport à nous, sur un terrain plus élevé, prenait un malin plaisir à drainer ses propres tranchées en déversant le trop plein par-dessus son parapet. Ce surplus d’eau ruisselait dans le no man’s land, et venait inexorablement se déverser chez nous en contrebas.

20 avril 1915.

Amélioration du temps ; la météo prévoyait une longue période de beau temps. Enfin !

Le cloaque dans lequel nous vivions avait dangereusement ralenti toutes les activités du front sur notre ligne ; nul ne doute que les boches devaient avoir, eux aussi, leurs propres déboires. Mais ça tirait toujours.

Tant bien que mal, et en réponse à leur mitraille, on essayait de leur balancer autant de pruneaux dans la gueule ; c’était un juste retour à l’envoyeur ! Nonobstant, j’avais de gros problèmes avec ma carabine Ross ; l’environnement boueux de ces derniers jours, l’humidité permanente et la poussière avaient provoqué des enrayages à répétitions du mécanisme. La fiabilité de l’engin laissait à désirer, et il était même dangereux de s’en servir. Le fantassin d’en face savait qu’il avait toutes les chances de tirer le premier, parce que le percuteur de mon fusil pouvait se bloquer à tout instant. A chaque assaut, j’avais l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête, et il m’était impossible de savoir si le projectile tiré par l’ennemi n’avait pas une étiquette avec mon nom inscrit dessus…

Malgré toutes ces misères, quelques rayons de soleil plaintifs s’étaient insidieusement faufilés au travers des nuages, et venaient caresser la croûte noirâtre de cette Flandre tant malmenée.

Des deux côtés les artilleurs s’en donnaient à cœur joie, et déversaient une avalanche d’obus de tous calibres dans un océan de boue. Les déflagrations se succédaient, ininterrompues. Le sol vibrait sous nos semelles. J’avais l’impression parfois d’avoir le pied posé sur un essaim d’abeilles. Comment savoir si je ne vivais pas la dernière seconde de ma vie ? Et à qui devrais-je mon salut, pourquoi devrais-je vivre moi, et pas mon copain, là si près de moi ? En attendant une imprévisible accalmie de cet orage de feu et d’acier, je me faisais tout petit, blotti contre les gabions de nos abris.

Sur notre flanc droit se déployaient deux divisions britanniques, la 27ème et la 28ème ; sur notre gauche, une division française, la 45ème, composée d’Algériens. Face à nous, la deuxième brigade de réserve Ersatz et la 38ème brigade de Landwehr ; la 37ème était en réserve.

Février 1916 – A Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), des enfants posent avec leurs masques contre les gaz asphyxiants.

Il est convaincu que la science doit profiter à l’humanité toute entière en temps de paix, mais uniquement à sa patrie en temps de guerre. Et c’est en toute logique qu’il apportera son soutien à l’effort militaire de son pays, en élaborant les armes chimiques et en mettant au point les gaz toxiques. En avril 1915, pour l’Allemagne en guerre, l’homme de la situation s’appelle donc Fritz Haber.

Saint Julien, 21 avril 1915. 1st Canadian division.

La bataille faisait rage. Sur notre gauche, les deux divisions françaises. Je pouvais apercevoir le flanc droit de la 45ème division algérienne. La 87ème territoriale (des coloniaux), en enfilade, était trop éloignée de mon regard. Les Français se situaient de part et d’autre de la petite ville de Langemarck. La limite de la 87ème débordait sur la commune de Bixschoote ; c’était son flanc gauche. Enfin en face, sur la ligne de front, Poelcappelle était cernée par les troupes allemandes. Avec sur notre droite, les deux divisions britanniques, la 27ème et la 28ème, je venais de faire le tour du saillant d’Ypres. Notre rendez-vous avec l’Histoire pouvait commencer !

Nos défenses n’étaient pas assez solides ; elles n’étaient pas faites pour durer. Rien n’avait été prévu pour cette guerre de matériel moderne. Notre artillerie, mal renseignée, mal commandée, inadaptée, s’efforçait de rendre coup par coup aux projectiles envoyés par les boches. Mais de toute évidence, les Allemands étaient plus précis, c’étaient eux qui anticipaient ; c’étaient eux les maîtres des lieux.

L’on venait de nous ordonner de nous préparer pour l’assaut. Encore des morts pour rien ! me dis-je.

Nous essayâmes de former deux rangs distincts dans la tranchée ; je faisais partie du premier, donc de la première vague ! Des instants intenses d’une émotion mal contenue s’emparaient de mon être ; j’avais peur, tout simplement.

« Baïonnettes au canon ! » lança l’officier. Fébrilement, j’ajustai cette lame froide et inerte sur le bout du canon de ma Ross. Peut-être que cette lame d’acier me sauverait la vie dans quelques minutes. Une foule de questions se précipitaient dans mon cerveau en ébullition. Je ressentais l’angoisse chez mes compagnons d’infortune qui se pressaient les uns contre les autres dans un silence morbide. Combien de temps encore ? Les échelles étaient plaquées contre les parois. J’avais exagérément serré les jugulaires de mon casque Brodie pour ne pas le perdre dans la bataille. Par nécessité, je m’infligeais volontairement une gêne supplémentaire, car la lanière de cuir cinglait douloureusement mes joues et mon menton. Nous n’attendions plus que le signal. Les secondes qui nous séparaient de l’assaut nous parurent interminables ; les obus continuaient à pleuvoir, certains atteignaient leur but et causaient des dégâts et des pertes considérables parmi la troupe. Je n’aspirais plus qu’à bondir hors de ce trou infâme, pour ne pas y crever sans bouger à l’ombre de la mort.

– Un casque à pointe en cuir bouilli, le « Pickelhaub ». En campagne, il est recouvert d’une housse protectrice en toile pouvant porter, ou non, le numéro du régiment. – Un fusil Mauzer Gewehr, modèle 1898. – Une baïonnette, modèle 1898. – Un pantalon en drap, orné d’un passepoil rouge. – Une tunique (ou vareuse), en drap vert-de-gris à col rabattu, fermée par 8 boutons portant la couronne royale au milieu. – Une paire de bottes en cuir brut, modèle 1866. – Un havresac en toile, contenant des vivres, le nécessaire de toilette, le linge de rechange. La gamelle est fixée sur le rabat. La capote et la toile de tente sont attachées en fer à cheval. – Un ensemble de cartouchières en cuir fauve, modèle 1919. Elles peuvent contenir 60 cartouches. – Un bidon de 80 cl, modèle 1910. – Une plaque d’identité. – Des grenades, modèles 1914.

Puis ce fut le coup de sifflet, un son strident et insidieux, qui me fit sursauter instinctivement. Dans un même élan, nous gravîmes les barreaux de l’échafaudage précaire de notre abri.

D’un bond, nous fûmes hors du parapet, à la merci de n’importe quel petit bout de métal qui pouvait enlever, en une fraction de seconde, toutes les espérances d’une vie. Je courais droit devant moi, les balles sifflaient rageusement dans un concert de bourdonnements perçants ; je m’interdisais de regarder les copains qui tombaient, par peur de perdre tout mon courage et de ne plus avancer. Les mitrailleuses ennemies crépitaient comme des crécelles de carnaval, dans un son discordant, et vomissaient leur terrible dévolu de mort sur nous. Au milieu de ce chaos, je dus me coucher dans la boue ; la riposte de l’ennemi devenait trop féroce, et mon fusil s’était une nouvelle fois enrayé. Les boches avaient contre-attaqué à leur tour. Ce fut une mêlée horrible : des corps à corps insoutenables eurent lieu, et des scènes atroces furent commises à la force des baïonnettes. Mais à ce petit jeu-là, nous fûmes les plus forts, et les Allemands reculèrent jusqu’à abandonner la partie.

Je rampais comme un ver de terre, dans cette fange noirâtre, sans trop connaître ma direction. J’essayais de me situer pour retrouver mon unité ; il n’était pas question d’être isolé sur le champ de bataille avec les morts et les blessés. Je sentais les battements de mon cœur sur mes tempes qui se gonflaient sous les coups. Les balles continuaient leur chassé-croisé au-dessus de ma carcasse recouverte de boue brunâtre, et c’est avec de gros efforts que je me frayai un chemin parmi les cadavres qui gisaient sur le sol. Soudain, un cri de douleur m’interpella. La silhouette sombre d’un corps gisait près de moi ; stupeur ! c’était un boche ! Il gesticulait avec son bras, comme pour demander de l’aide, et pour signaler qu’il était blessé mais encore vivant.

Le fracas assourdissant de la bataille poursuivait son infernal récital. Je me risquai alors, dans cette fournaise, à m’approcher furtivement de lui. Le malheureux se trouvait sur mon chemin. Et lorsque je me fus hissé auprès de lui, je constatai qu’il avait une horrible blessure, sous sa « feldbluse » (vareuse), près de la hanche. C’était un « handgranatentrupp » (grenadier). Lors de l’assaut, sa musette, bourrée de grenades incendiaires, avait été percutée par un éclat d’obus et s’était enflammée. Il souffrait en silence. La plaie était énorme ; elle ne saignait pas, elle grésillait !

« Wasser, wasser ! » répétait-il sans cesse. « Wasser, wasser ! »

J’aurais pu le laisser choir, là, qu’aurait-il fait lui, à ma place ? Le temps pressait, il me fallait vite prendre une décision.

« Wasser, wasser bitte ! » Je savais qu’il était perdu, mais en bon chrétien que j’étais, je ne pouvais pas l’abandonner. Il ne se passa en tout que quelques secondes. Je pris ma gourde, et après lui avoir soulevé la nuque et desserré les lanières de son « stahlhelm » (casque), je lui versai un peu d’eau entre les lèvres. Un léger filet du breuvage serpenta sur sa joue d’adolescent ; il ne devait pas avoir plus de 18 ans. Je pus à ce moment-là lire dans ses yeux une immense gratitude à mon égard. En cet instant tragique, je sus que ce regard, je ne pourrais jamais l’oublier ; c’était sa façon à lui de me remercier. Et pourtant, c’était mon ennemi !

Je pressentis alors une présence insidieuse dans mon dos, et, pris soudain de frayeur, je me retournai instantanément. L’infirmier, précédé des brancardiers, avait assisté à la scène dans son intégralité. Seulement, il n’avait pas le même uniforme que le mien, et un toubib (je savais qu’il était médecin, une croix rouge était peinte sur son casque) en exercice dans le no man’s land n’était pas armé. Nous nous regardâmes en chiens de faïence pendant de brèves secondes, et la surprise passée, il me dit : « Danke, danke ! » Puis, hâtivement, je laissai mon blessé à ses soins avisés, et m’échappai du mieux que je le pus en direction de mes lignes. Ce furent des minutes émotionnelles intenses, tragiques, et ponctuées d’adrénaline.

Début 1914, la guerre moderne provoque des hécatombes. Les services sanitaires sont débordés. Peu de soldats sont touchés par une balle de fusil, alors que les éclats d’obus provoquent des blessures graves. Ils coupent, déchiquettent, mutilent. Faute de soins immédiats, les blessés sont transportés par les brancardiers jusqu’au poste de secours le plus proche. L’état de santé ou les chances de survie du soldat sont jugés sur place par un médecin, et bien souvent un auxiliaire médical. Les plaies sont si importantes que les pansements individuels du soldat sont inutiles. Pour calmer les souffrances, on pratique des injections de morphine et d’huile camphrée.

J’arrivai épuisé, complètement déboussolé par toutes les péripéties qui venaient de se produire en si peu de minutes. Mais j’étais vivant, bel et bien vivant ! Ce qui provoqua sur la commissure de mes lèvres un rictus euphorisant. J’étais couvert de boue grasse et collante. Dans cet état, j’aurais pu ne pas être reconnu par les miens, si ce n’était par la forme caractéristique de mon casque Brodie. Inutile de décrire la panique qui succéda à l’attaque. La tranchée était saturée de corps estropiés et agonisants. Dans la crainte d’une contre-offensive imminente des Allemands, les vivants, dans leur précipitation, marchaient sur les cadavres. Mais de contre-attaque, il n’y en eut pas ; ceux d’en face avaient dû subir autant d’épreuves que nous.

Gravenstafel, 22 avril 1915.

La canonnade avait momentanément baissé en activité ; les tirs demeuraient sporadiques mais précis. Les derniers combats de la veille avaient causé des pertes considérables, et une  grande pagaille succéda à l’évacuation des corps. Toujours en prévision d’une riposte boche, nous passâmes des heures, dans une débauche d’efforts inouïs, à consolider nos retranchements. Le marmitage avait baissé considérablement, ce qui facilita notre tâche. Et la matinée se passa ainsi. Le temps se maintenait au beau fixe ; « une chance ! me disais-je, c’est toujours ça de pris ! »

grande pagaille succéda à l’évacuation des corps. Toujours en prévision d’une riposte boche, nous passâmes des heures, dans une débauche d’efforts inouïs, à consolider nos retranchements. Le marmitage avait baissé considérablement, ce qui facilita notre tâche. Et la matinée se passa ainsi. Le temps se maintenait au beau fixe ; « une chance ! me disais-je, c’est toujours ça de pris ! »

Les 15 et 16 juin 1915 – Les soldats canadiens ont participé à des combats intenses à Givenchy, en France, pendant la Première Guerre mondiale

Ypres, 22 avril 1915.

Vers midi, les Allemands réitérèrent leur bombardement sur Ypres. Le ciel n’était pas vraiment dégagé. Le voile qui semblait cacher la plaine torturée sous nos yeux prenait les allures d’une aurore boréale. Les couleurs pourpres et violacées du firmament, consécutives à la canonnade de la cité meurtrie, nous révélaient toute la violence de cette scène macabre.

Ypres, 22 avril 1915. 17 heures.

Depuis les tranchées allemandes, nous vîmes soudain apparaître un phénomène étrange, inconnu depuis le début de la guerre. En provenance de Langemarck, un épais nuage, de couleur verte, olivâtre, se dirigeait vers les positions françaises. Porté par le vent, il se déplaçait lentement vers les tranchées de la 87ème division territoriale. D’abord intrigués, les soldats ne réalisèrent pas tout de suite ; ils étaient plus perplexes qu’effrayés. Puis ce fut la panique. Bientôt, tous étouffèrent, empoisonnés par le chlore qui se répandait pesamment dans les abris, les casemates, les cagnas, et qui envahissait toute la zone des combats. Les tirailleurs algériens et les Français se précipitaient hors des tranchées en titubant, en vomissant, l’écume aux lèvres, et tentaient désespérément de respirer.

Depuis nos retranchements, nous ne pûmes qu’assister à l’horreur de la scène qui se déroulait sous nos yeux. Pris d’affolement, les défenseurs s’enfuyaient, poursuivis par les gaz. Beaucoup suffoquaient, se tordaient de douleur, et moururent sur place.

Pour ce faire, 180 tonnes de ce gaz (chlore), contenus dans 5730 bouteilles, sont libérés sur un front de 6 kilomètres. La déroute des soldats pris de panique ouvre une brèche de 4 milles dans les lignes alliées. Cette première attaque est supervisée par son créateur en personne : Fritz Haber. Depuis décembre 1914, à l’Ouest, les belligérants se sont enterrés. Ne pouvant plus avancer, les deux armées se sont installées dans une guerre de position avec l’horreur des tranchées. Cet immobilisme contraint les Etats-majors à vouloir sans cesse créer la percée au prix d’offensives coûteuses en vies humaines. Avec les gaz toxiques, Fritz Haber croit pouvoir créer une brèche et provoquer un mouvement sur la ligne de front. Son but est de relancer les combats à découvert. Il est convaincu qu’en étant le premier à utiliser cette arme révolutionnaire, il peut donner à son pays un avantage considérable pour la victoire.

Puis ce fut l’affolement général. Avec les Français et les Belges, nous fûmes contraints d’abandonner nos positions. La voie était grande ouverte ; une brèche de huit kilomètres de front était dégagée. Les Allemands, protégés par un tampon respiratoire, s’engouffrèrent dans cette déchirure sans se faire prier, et nous collèrent aux fesses. Pour la première fois depuis décembre, la percée, tant espérée par les deux camps, pouvait être envisagée par les Teutons. Mais les boches ne progressèrent pas aussi vite que ce que l’on pouvait penser. Nous l’avons su par la suite, ils étaient méfiants, et n’avaient aucune confiance dans cette arme chimique dont ils ignoraient tout. Des heures après le passage du gaz, je pus constater ses horribles ravages. Le champ de bataille sentait le chlore, l’odeur s’était incrustée dans les arbres aux alentours. Le sol était recouvert d’animaux morts, des lapins, des taupes, et plein de petites bêtes de la faune environnante. Puis nous trouvâmes les cadavres des soldats qui avaient été empoisonnés, et qui n’avaient pas eu le temps de fuir la zone gazée. Certains, désespérés, s’étaient suicidés avec leur fusil.

Une heure après, la ville de Langemarck est capturée par les Allemands, et leur progression se fait sur la crête de Pilckem et Wood Kitchener. Ils peuvent pousser sur les ponts du canal de l’Yser, les territoriaux ont évacué la zone dans leur panique. Pourtant, ils ne parviennent pas à exploiter cet avantage, car eux-mêmes ne sont pas préparés à un tel dénouement de la situation. Ils ont été surpris par autant de facilité. Mais les Belges, les Canadiens et les Français se ressaisissent et tentent de stopper l’avancée allemande.

Ce jour-là, les Alliés déplorent, sur 15 000 hommes gazés, 5000 morts, 5000 prisonniers, et la perte de 60 canons.

Nuit du 22 au 23 avril 1915

Nous nous étions redéployés autour de la zone sinistrée ; nous n’avions jamais vu une chose pareille. Beaucoup de soldats étaient traumatisés par les moments qu’ils venaient de vivre. Mais les Germains continuaient de nous tabasser avec toute leur artillerie de campagne. Nous avions contenu leurs attaques toute la nuit. Avec l’aide des Belges, nous avions même contre-attaqué leurs positions, à leur grand étonnement. Attaques, contre-attaques, et à chaque fois les hommes tombaient ; notre sacrifice n’avait d’égal que l’acharnement que nous mettions à repousser l’ennemi dans ses retranchements. Si une alerte aux gaz venait à se reproduire, nous avions reçu l’ordre de nous protéger la bouche et le nez avec un chiffon humide, trempé dans notre urine. Un véritable plaisir, nous avions touché les profondeurs de l’absurde ! Mais bon, si ça devait nous sauver… qui pouvait le savoir ?

23 avril 1915.

Toutes les troupes disponibles se concentraient, même les malheureux fuyards avaient été rameutés. Nous allions enclencher une énième contre-offensive ; il fallait à tout prix en finir avec ces sauvages. Mais n’avions-nous pas changé nous aussi ? La rage de combattre nous avait transformés en bêtes assoiffées de sang. Mort aux barbares, ces créatures qui ne respectaient pas les lois de la guerre ! Nous allions les combattre jusqu’au dernier et mourir le fusil à la main.

Un uniforme « Canadian pattern service dress » équipement web modèle 1908 comprenant : – Une casquette à visière ornée d’une feuille d’érable en bronze. – Une veste couleur kaki à col droit rigide, fermée par sept boutons en bronze. – Des pantalons de même tissu et même couleur que la veste. – Une chemise grise sans col. – Un long et épais manteau. – D’épaisses chaussettes de laine, des sous-vêtements en laine, et un maillot avec manches. – Des bottines brunes. – Une paire de longues bandes molletières de laine. – Deux couvertures grises. – Un équipement Oliver (ensemble de ceintures en cuir avec différentes poches). – Une gourde. – Une musette où l’on trouve un rasoir avec blaireau, trois brosses (pour les dents, les cheveux et les bottes), une gamelle, deux serviettes, des ustensiles, une paire de gants de laine, et une cagoule. – Un casque d’acier (Brodie). – Pour certains, un bugle (clairon). – Une baïonnette. – Un fusil Ross Mark III, avec une bouteille d’huile et un nécessaire pour nettoyer l’intérieur du canon de l’arme.

Les engagements durèrent toute la journée, et notre ardeur à combattre nous permit de porter plusieurs raids dans les lignes adverses. Chaque pouce de terrain était disputé bec et ongles. Nous avions annihilé l’avancée de l’ennemi ; mais à quel prix !

24 avril 1915. Saint Julien, 16 heures.

Deuxième attaque aux gaz sur un front de 1 kilomètre, au sud-est de Brugseweg (route de Bruges).

« Alerte ! alerte aux gaz !» C’était ce que nous redoutions tous ! Tout à coup un remue-ménage se fit ressentir parmi la troupe, puis ce fut l’affolement. Des jeunes recrues paniquées

tentaient de s’enfuir en gravissant le parapet ; l’agitation était à son comble, il était devenu impossible de garder son sang-froid. Je me hissai à la hauteur d’une petite meurtrière improvisée entre les sacs de sable pour observer la scène. Pas de doutes, la plaine qui s’offrait sous nos yeux commençait à changer de  couleur. Un épais nuage de matières en suspension, empoisonnées vert jaune, arrivait lentement sur nous. Que devais-je faire ? Fuir, ou attendre au risque d’être à mon tour atteint par les vapeurs mortelles ? Je voyais autour de moi des soldats qui se précipitaient pour uriner sur des chiffons de fortune ; nul ne savait trop quoi faire. Finalement, il ne me fallut que quelques secondes pour me décider. J’optai pour le tampon imbibé de mon urine. Ainsi affublé, j’avais fière allure. Si les jeunes filles de Sainte Marie me voyaient…

couleur. Un épais nuage de matières en suspension, empoisonnées vert jaune, arrivait lentement sur nous. Que devais-je faire ? Fuir, ou attendre au risque d’être à mon tour atteint par les vapeurs mortelles ? Je voyais autour de moi des soldats qui se précipitaient pour uriner sur des chiffons de fortune ; nul ne savait trop quoi faire. Finalement, il ne me fallut que quelques secondes pour me décider. J’optai pour le tampon imbibé de mon urine. Ainsi affublé, j’avais fière allure. Si les jeunes filles de Sainte Marie me voyaient…

Les cris de notre officier nous ordonnant de garder le calme ne s’entendaient plus. Personne ne l’écoutait, il était devenu invisible. Seul le nuage nocif qui arrivait attirait toute notre attention. Certains soldats s’étaient dressés sur les garde-corps et contemplaient les volutes verdâtres, dont les boursouflures défilaient silencieusement à quelques mètres de hauteur.

Puis ce fut la débandade ; tous voulurent échapper à une mort ignoble. Et presque aussitôt, les hommes s’enfuirent vers l’arrière, la main sur le visage, pressant ce ridicule bâillon qu’ils avaient improvisé à la hâte ! Mais plus de peur que de mal ; après nous être ressaisis et rassemblés, ce fut sur la deuxième ligne de défense, en retrait, que nous continuâmes la lutte. L’avancée allemande avait été contenue !

Notre courage n’était pas à remettre en cause, bien au contraire ; notre ardeur au combat n’était plus à prouver. Mais contre cette terrible arme, nous ne pouvions rien, sinon mourir dans des conditions atroces. Malgré tout, le gaz avait accompli sa terrible besogne et un grand nombre de soldats belges et canadiens avaient été empoisonnés. Comment savoir si notre minuscule protection avait été efficace ? Pourquoi certains avaient survécu et d’autres non ?

Le 25 avril 1915, fin de la bataille de Saint Julien. Au petit matin, la petite ville est reconquise par les Allemands.

Le 26 avril 1915, les troupes canadiennes se retirent du secteur d’Ypres.

Les Canadiens se sont fait une solide réputation de redoutables combattants. Mais ils paient très cher cette renommée. Durant ces 48 heures infernales, les pertes sont très lourdes et s’élèvent à 6714 tués, blessés ou faits prisonniers.

Le 2 mai 1915, 10 jours après la première attaque aux gaz, Clara Immerwahr se suicide d’une balle de révolver.

William Belleau a échappé à la mort ; les gaz, cette fois-là, n’ont pas voulu de lui. Plus tard, il participera à plusieurs batailles terribles, dont les noms résonnent encore aujourd’hui comme de terribles carnages : Passchendaele, Vimy, la Somme… Il contribuera à la reconquête du territoire belge. Et c’est du côté d’Armentières que l’explosion d’un shrapnel le fauchera dans son élan. Blessé aux jambes, il recevra les premiers soins dans une antenne médicale de campagne et sera rapatrié sur la base britannique de Rouen.

En avril 1917, c’est à bord du navire hôpital RMS Mauretania qu’il rejoindra Halifax. Le paquebot sera peint avec le camouflage Dazzle, et traversera l’océan sans coup férir.

Le 11 novembre 1918, à 10 heures 58, sera tué le dernier Canadien de la Grande Guerre ; il s’appelait George Lawrence Price.

Publié précédemment : « Du sang sur les bleuets » Éditions Volume.

Avec tous mes remerciements au service des archives de la ville d’Aix en Provence.

« Nuages flamands », nouvelle extraite de mon livre « Des Poppies et des larmes ».

Ce livre est une fiction, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait qu’une pure coïncidence. Seuls les événements historiques sont authentiques.

Lire dans la même collection :

A Journey to Gallipoli, l’embarquement

A Journey to Gallipoli, terminus Gaba-Tepe

« Le Zeppelins a Stairway to hell ! »

YPRES DE NOS JOURS

« ALL GONE BUT NOT FORGOTTEN »

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Ypres_(1915)

Photos publiques Facebook

Mes photos

La Grande Guerre, Éditions ALP/Marshall Cavendish, 1997/1998

14-18 Le magazine de la Grande Guerre, N°1 à 34 de 2001 à 2006

C’était la guerre des Tranchées, Tardi, Éditions Casterman

Le Chemin des Dames, Pierre Miquel, Éditions Perrin 1997

Mourir à Verdun, Pierre Miquel, Éditions Tallandier 1995

Les mutineries de 1917, documentaire TV de Pierre Miquel

Paroles de Poilus, Éditions Tallandier 1998

La première guerre mondiale, Suzanne Everett, 1983

Frères de tranchées, Marc Ferro, Éditions Perrin 2005

Tous mes remerciements au services des archives de la ville d’Aix en Provence.

4 réponses

[…] Nuages Flamands […]

[…] Nuages Flamands […]

[…] Nuages Flamands […]

[…] 22 avril 1915 – lors de la deuxième bataille d’Ypres, les allemands utilisent pour la première fois du gaz chloré sur le front français. Ypres 1915 – les gaz de combat […]