« Malgré moi »

« MALGRE MOI »

Une nouvelle de mon livre, « des Poppies et des larmes »

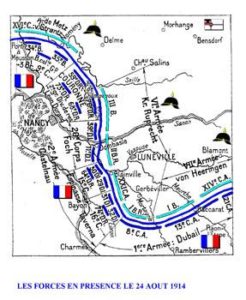

BATAILLE DES FRONTIÈRES

Bataille du Grand Couronné

(Du 4 au 13 Septembre 1914)

De leur côté, conformément au Plan 17, les Français se ruent sur la frontière allemande. Leur objectif, reprendre l’Alsace et la Lorraine, deux régions perdues lors de la guerre franco-prussienne de 1870.

Cet échec inattendu des troupes germaniques ébranle le moral de la 6ème armée. S’ensuivent alors quelques jours de répit, et le 4 septembre, les Allemands reprennent l’offensive. C’est le début de la bataille du grand Couronné.

Franz Becker. Patronyme français : François Boulanger. 53 RI de ligne, 2ème armée du Général de Castelnau.

Bastian Kleinshans. 3ème Corps d’armée, 6ème et 7ème armées du Kronprinz Rupprecht de Bavière.

10 Septembre, quelque part près de Pont-à-Mousson.

Nous venions de reprendre cette localité aux boches après de durs combats. Qu’en était-il sur les autres parties du front ? Il semblait que de toutes parts nos armées fuyaient. Ici, nous avions repoussé les attaques de l’ennemi sans relâche depuis le 24 août, et lui avions infligé de terribles pertes avec nos canons de 75. Assauts après assauts, le terrain conquis était minime, et les corps de milliers de soldats des deux camps jonchaient la plaine. La couleur de nos pantalons rouges prédominait dans les campagnes environnantes ; ce fut un carnage à grande échelle, et nos généraux dépensèrent sans compter !

Je m’appelle François Boulanger, j’ai 28 ans, et je suis originaire de Colmar, dans la plaine d’Alsace. Mes ascendances alsaciennes seront un lourd fardeau à porter dans mes futurs rapports avec les autres soldats. Je n’ai jamais été considéré comme un Français à part entière. Bien au contraire, j’ai souvent été assimilé à un boche. J’ai régulièrement pris cette vindicte populaire en plein visage comme une insulte. Pourtant, ces contrées pour lesquelles je me bats aujourd’hui et risque ma peau à chaque seconde, ont été germanisées depuis quarante-trois ans. Bien des années sont passées, et cette rancœur perdure toujours.

Après la défaite en 1871, l’Alsace fut rattachée à l’Allemagne victorieuse. Mon grand-père, pris dans la tourmente, dut se décider rapidement. N’acceptant pas l’idée de ne plus être Français, il opta pour quitter la terre qui l’avait vu naître. Ce ne fut pas facile d’abandonner toute sa vie derrière lui, sa maison, sa famille, ses amis…

Bon nombre de ces derniers acceptèrent de changer de nationalité et de devenir Allemands. Devait-on les blâmer pour ce choix cornélien ? Ils décidèrent de demeurer sur place, sans pour autant faire allégeance aux nouvelles autorités. Puis la plaine fut germanisée. Bismarck envoya une flopée de fonctionnaires pour changer la donne ; ce qui ne fut pas facile. Des dissensions éclatèrent de part et d’autre ; les deux cultures étant trop différentes, les Alsaciens-Lorrains ne furent jamais considérés comme Allemands.

Je vivais la même chose de mon côté. Je me retrouvais, malgré moi, dans une situation inextricable. Eu égard à mes origines, cette armée ne me reconnaissait pas comme un vrai patriote ; je n’attirais sur moi que haine et suspicion.

Les Alsaciens-Lorrains n’ayant pas opté dans les délais fixés seront « déchus » de la nationalité française, et prendront automatiquement, conformément aux accords, « la nationalité allemande ».

Dans la France entière, dès 1871, un grand nombre de rues, d’avenues, de boulevards, de places et de cours, sont baptisés du nom « d’Alsace-Lorraine », en mémoire des régions perdues. A Paris, place de la Concorde, la statue représentant la ville de Strasbourg est fleurie, et recouverte d’un voile noir jusqu’à l’armistice de 1918.

– Un képi, modèle 1884, plus une cervelière. – Une capote, modèle 1877, en drap de laine « gris de fer bleuté », le n° du régiment inscrit sur le col. – Une cravate, rectangle de coton « bleu marin. » – Un pantalon, dit garance, modèle 1867, un caleçon, et une chemise. – Une paire de jambières, adoptée en 1912. – Une paire de brodequins cloutés, modèle 1912. – Un fusil, dit Lebel, modèle 1886, modifié 1893. – Une épée baïonnette, modèle 1886, dit Rosalie. – Une cartouchière, modèle 1888. – Un havresac en toile cirée, surnommé Azor ou As de carreau par le poilu. – Une musette en toile de lin. – Un bidon de 1 litre recouvert de drap. – Un quart en fer de 25 cl.

Je me battais sans relâche depuis un mois maintenant. Les boches, mieux équipés, bien renseignés sur tous nos mouvements, se trouvaient partout là où on ne les attendait pas. Ils étaient, semble-il, plus motivés que nous, et enthousiasmés par la victoire qui leur tendait les bras. Il n’y avait donc rien d’étonnant à ce que l’échec prenne pour nous une saveur désagréable, avec un fort goût de défaite. Nos généraux, d’une autre époque, appliquaient des tactiques du siècle passé, et pratiquaient « l’offensive à outrance ». Pourquoi donc nous faire charger les positions ennemies en rang serrés, baïonnettes aux canons ? Les mitrailleurs allemands, alléchés par les couleurs voyantes de nos uniformes, ne se donnaient même plus la peine de viser ; ils tiraient dans le tas. Et ce tas, c’était nous ! Nous étions bel et bien devenus des cibles vivantes. Nos rangs fondaient comme neige au soleil. Les fantassins tombèrent par centaines, méthodiquement bien alignés, allongés dans la prairie, ressemblant à des cortèges de chenilles processionnaires. Nous essuyâmes défaite sur défaite, avec des pertes énormes, et notre moral chuta au plus bas. Nous avions besoin de nous ressaisir, et vite.

Nous n’avions pas le temps de ramasser nos morts, le service de santé se préoccupant, en priorité, de venir en aide aux blessés. Les autres, les tués, étaient abandonnés, laissés à terre sans sépultures. Je priais pour ces malheureux, en espérant qu’ils soient bien morts, car les Allemands ne faisaient pas de prisonniers.

Alors, tant pis ! dans ce massacre à grande échelle, cette sauvagerie n’avait d’égales que la rage et la détermination que nous mettions à nous défendre. Tuons-les tous, puisqu’ils ne font pas de détail ! « Dieu reconnaîtra les siens ! »

L’ordre de reculer, émis par nos généraux en chambre, était mal digéré par la troupe ; il révoltait les soldats et suscitait bien des questions.

Les soldats de plomb virevoltaient sur leurs cartes d’Etat-Major comme des pions sur un jeu d’échec. Ils les déplaçaient à leur guise. Du fond de leurs petits salons calfeutrés, ils se complaisaient ainsi à faire leur propre guerre. Mais les figurines de plomb, c’était nous, des hommes, faits de chair et de sang. Nous étions bien vivants, du moins pour l’instant, et nous défendions notre peau à chaque pouce de terrain. Nous retraitions, certes, mais en infligeant le maximum de pertes à l’ennemi. Les hordes teutonnes déferlaient inexorablement sous nos yeux. La vague des assaillants faillit nous submerger à plusieurs reprises. A chaque escarmouche, les corps tombaient dans un concert diabolique. Comment avait-on pu en arriver là ? Pourquoi ? Pour qui ?

Quand je pense que Jean Jaurès avait assuré qu’aucun ouvrier allemand ne tirerait sur un travailleur français ! Il avait même rajouté qu’il n’hésiterait pas à proclamer la grève générale. L’Internationale ouvrière devait, selon lui, arrêter le processus infernal de la guerre. Bien des choses avaient évolué depuis. Jaurès avait été assassiné, et la seule voix qui pouvait aller à l’encontre de ce bellicisme grandissant s’était tue à tout jamais. La ferveur patriotique avait pris le dessus, les chants guerriers furent repris en cœur ; les nationalistes avaient vaincu.

Lire : Ah ! le « Villain » monsieur !

11 Septembre 1914.

Rien ne laissait prévoir un tel cataclysme ni une telle sauvagerie ; de part et d’autre on comptait ses pertes. Comme sous l’ère napoléonienne, les régiments de cavalerie chargeaient sabre au clair et en gants blancs. Des deux côtés l’on était devenu fou, et la mitraille hachait les assaillants sans faire de détail. Ce n’était plus la guerre, mais une boucherie insupportable.

Attaques et contre-attaques se succédaient dans un rythme effréné, et les morts et les blessés s’empilaient comme des paquets de linge sale sanguinolents.

N’en pouvant plus de cet enfer, j’esquissai un léger mouvement latéral afin de me mettre à l’abri dans les ruines d’une petite maison. Le premier jour, l’offensive générale allemande avait rayé de la carte un grand nombre de villages. Impossible de me repérer, ni de donner un nom à ce hameau ; plus rien n’était debout. De nombreux soldats des deux camps gisaient au milieu des décombres en implorant de l’aide.

Soudain, je ressentis un vif claquement sec et pénétrant dans le creux de mon épaule. Je fus presque projeté en arrière sous l’impact ; c’est dire la violence du coup. Je venais de recevoir un éclat d’obus de 88. Je dus, me laisser choir sur le sol au milieu des autres corps. Comme ultime protection, j’appuyai la main fortement sur la plaie, pensant pouvoir ainsi arrêter le filet de sang qui se répandait sur ma jaquette. Je restai là, sans faire un geste, pétrifié d’horreur. La bataille se poursuivait inexorablement, sans se soucier des pertes qu’elle engendrait. Et le canon tonnait, tonnait sans fin. Les explosions arrachaient les arbres et les feuillus qui osaient résister à cette pluie de fer et de feu. Bientôt la plaine fut recouverte de cadavres. Les chevaux éventrés se traînaient lamentablement, leurs viscères éparpillés sur l’herbe rougie ; un véritable carnage. Il est difficile dans un tel moment d’expliquer une pareille violence, et ce n’est pas avec des mots que je peux rendre palpable la vision de ce tableau apocalyptique.

A l’époque, la ville de Nancy est située très près de la frontière allemande. Afin d’éviter des complications diplomatiques, celle-ci n’a jamais été fortifiée. Ce ne sera qu’en mars 1914, que des travaux d’aménagements défensifs seront commencés.

Puis la fusillade baissa en intensité. Les rayons de soleil, si timides jusqu’à présent, commencèrent à pâlir. La fumée et la poudre avaient terni la luminosité du jour, et le soir qui tombait recouvrait d’un linceul blafard cette étrange scène.

Je restai là, décontenancé, ne sachant trop quoi faire. J’avais bien essayé de me traînailler, mais l’effort qu’il me fallait fournir était trop important, alors j’avais dû renoncer. J’espérais qu’un infirmier ou un brancardier vienne à mon secours, mais c’était en pure perte ; les deux armées s’étaient repliées pour panser leurs plaies. Ce décor de souffrances appartenait désormais aux morts et aux blessés !

J’étais plongé dans le noir ; la blessure ne me faisait pas trop souffrir pour le moment. J’osai me redresser à découvert pour me repérer. J’avançai péniblement, à pas feutrés, au milieu des effondrements et des débris de toutes sortes. Un grand nombre de fenêtres, dont les panneaux étaient encore intacts, jonchaient le sol et arboraient des drôles de signes. C’étaient les formes originales d’un jeu de cartes : pique, cœur, trèfle et carreau. Face à moi, le cimetière bouleversé

laissait apparaître ses contours. Attenant, juste derrière, se dressait ce qui me sembla être l’église de ce village fantôme. Le clocher avait reçu un obus et gisait couché sur le sol. L’horloge était pulvérisée, ne laissant deviner, en son centre, qu’un semblant de cadrant. Par moments, il me paraissait entendre du bruit ; quelques craquements insolites venaient troubler cette quiétude devenue étrangement silencieuse. Je découvris enfin, sur un squelette de pancarte, le nom de ce hameau ; il s’appelait : « Limey-Remenauville ». Il se situait en plein sur la zone des combats.

Nul doute qu’à cet instant je me trouvais en secteur allemand. Tous les bruits suspects pouvaient amener le danger, et j’avais perdu mon fusil lors de l’attaque ; j’étais désarmé, désemparé, et j’avais la frousse. Mes heures, mes secondes étaient comptées. Seule ma bonne étoile pouvait encore me sauver d’une mort certaine. Mais était-ce bien le moment de croire à la providence, moi qui n’avais jamais eu de chance dans cette misérable vie ? Alors je me dis que s’il me fallait prier, je me devais de le faire dans l’église ; à l’abri des regards. Péniblement, je me traînai à l’intérieur des ruines de la petite chapelle, dont seuls deux pans des murs de la nef étaient encore debout. Le toit aux voûtes gothiques et le transept s’étaient effondrés sur la chaire du prédicateur avec toute sa charpente. La cloche était introuvable ; probablement emportée par les envahisseurs. Par la force des choses, tout ce décor était devenu muet. Je m’installai au creux d’une petite alcôve, dans l’abside, au milieu des éclats de vitraux colorés qui formaient une mosaïque sur les dalles polies. Il ne me restait plus qu’à attendre. Je m’étais assoupi depuis quelques minutes, quand s’éleva une plainte, une sorte de geignement.

« Müatter, müatter ! » Une voix faible se fit entendre. « Müatter, müatter ! ».

Dans l’obscurité, il m’était impossible de distinguer quoique ce soit. Il me sembla voir se dessiner dans le noir une forme humaine, allongée sur le sol. Sa tête reposait sur un dossier en bois, probablement un des restes calcinés du mobilier qui devait garnir ce lieu de culte il y a quelques jours encore.

« Müatter, müatter ! », répétait sans cesse cette voix.

Je compris tout de suite que l’individu qui se tenait là, à côté de moi, avait besoin d’aide. Cet homme n’avait pas le même uniforme que le mien ! c’était un ennemi ! J’avais perdu beaucoup de sang et je commençais à m’affaiblir sérieusement. Comment savoir ? Comment compter le temps qu’il me restait à vivre ? J’avais moi-même besoin de soins urgents, et je n’entrevoyais aucune issue. Après de terribles efforts, j’arrivai aux côtés du malheureux. Il avait reçu de multiples éclats d’obus dans les mollets, et ses chairs étaient en lambeaux. Mais ses jambes demeuraient intactes. Il se plaignait continuellement, et je ne pouvais pas faire grand-chose pour lui. Je fouillai à l’intérieur de sa musette pour y dégoter des pansements ; les miens étaient déjà sur ma plaie.

« Wàsser, wàsser… ». Je lui donnai à boire, et il me répondit en Alsacien : « Märsi » Et bien ça alors ! je ne me trompais pas, il parlait l’alsacien ! aucun doute, c’était bien ma langue maternelle, nous avions les mêmes origines !

– Ich red Elsassisch » (je parle alsacien), lui dis-je.

Commença alors un dialogue insensé avec mon ennemi. Mais était-ce vraiment un boche ? Il n’avait pas les mêmes couleurs que moi, certes. Mais nous parlions tous les deux le même langage.

– Je m’appelle Bastian et je suis de Wintzenheim, près de Mulhouse, et toi ? me dit-il.

– Moi, je m’appelle François et je suis de Munster, à côté de Colmar ; enfin mes grands-parents étaient natifs du coin. Puis, en 1872, ils optèrent pour le rattachement à la France. Et depuis, ma famille vit près de Paris.

– Ah ! Paris ! est-ce aussi beau que ce qu’on le dit ? C’est une ville qui m’a toujours fait rêver.

– C’est pour cette raison que toi et ton armée vous voulez vous en emparer ? Mais c’est mal connaître notre détermination, nous ne laisserons jamais les troupes germaniques entrer dans notre capitale !

– Je n’ai rien désiré de tout cela. J’ai été emporté dans un tourbillon enivrant d’allégresse, comme des milliers d’autres conscrits. Je n’étais pas vraiment d’accord. La propagande proclamait partout que notre pays était envahi, encerclé, et qu’on nous forçait à sortir l’épée du fourreau.

– Te rends-tu compte que l’envahisseur, c’est toi et tes hordes teutonnes ? Vous avez ravagé la Belgique, déporté ses habitants et causé des dommages irréparables !

– On ne sait rien de tout cela ! Nous, les Mulhousiens, avons été disséminés dans différents corps d’armée. Aucun regroupement n’a été toléré, et nous avons dû obéir. Nous n’avons jamais été admis comme des bons Germains. Et puis la Belgique, je n’y étais pas !

– Tu veux dire que tu ne te considères pas Allemand ?

– Même si je le désirais, je ne le serais pas pour autant, ils n’ont pas confiance en nous.

– Mais alors, pourquoi rester dans ce pays ?

– Ce n’est pas facile de tout abandonner, notre terre, notre famille, nos biens. Comment faire, après avoir tout quitté, pour reconstruire sa vie ? Mes grands-parents firent le choix de rester, envers et contre tout, et ce ne fut pas chose facile pour eux. Ils tentèrent bien une première fois de s’exiler en France avant la date fatidique, le 1er octobre 1872 ; puis peu de temps après, ils retournèrent s’installer dans leur maison, à Wintzenheim. Mais ils étaient attendus, ils furent conspués, et déchus automatiquement de la nationalité française. Ils ne pensaient pas à mal, et croyaient bien faire. Ils avaient fait tout cela pour rien, sinon de se faire montrer du doigt par la population partisane et germanophile.

– Les miens, eux, optèrent pour le départ, et je comprends maintenant tous les drames et toutes les difficultés qu’ils rencontrèrent alors. Ça n’a pas dû être de tout repos pour eux aussi. Vois-tu, même en ayant choisi la France, j’ai les mêmes soucis que toi ; je n’ai jamais été considéré comme un enfant du pays. Le poids des sacrifices consentis par ma famille n’a pas suffi à faire pencher la balance en notre faveur. Bien au contraire, je porte un nom français ; celui-ci avait été germanisé à l’époque, ce que mon grand-père refusa catégoriquement. J’aurais dû m’appeler : « Franz Becker » et non « François Boulanger » ; comme quoi, nul n’est maître de son propre destin. Et tu as raison quand tu dis qu’on n’a pas le choix. Toi, tu n’es assurément pas Allemand et moi, je ne suis pas vraiment Français, alors pour qui nous battons-nous ? Qui sommes-nous distinctement l’un et l’autre ? Allons-nous un jour appartenir à une entité capable de nous fédérer, et de nous donner un patronyme digne de foi ? Un fait est acquis : nous parlons la même langue. Pourtant ça fait quarante-trois ans que l’Alsace est devenue Allemande, ce n’est pas rien ! et pourtant, ni toi ni moi l’avons oubliée ; c’est un signe, n’en doutons pas, crois-moi ! »

Mon incroyable interlocuteur du moment semblait de plus en plus faible ; sa voix devint saccadée, et sa respiration lente. Il avait posé son casque et défait son ceinturon ; il avait l’air de beaucoup souffrir. La fatigue prenait le dessus sur nos carcasses engourdies. Enfin, un bref instant plus tard, nous nous assoupîmes.

– Un casque à pointe en cuir bouilli (« le Pickelhaube »). En campagne, il est recouvert d’une housse protectrice en toile pouvant porter ou non le numéro du régiment. – Un fusil Mauzer Gewehr, modèle 1898. – Une baïonnette, modèle 1898. – Un pantalon en drap, orné d’un passepoil rouge. – Une tunique (ou vareuse) en drap vert-de-gris à col rabattu, fermée par 8 boutons, portant la couronne royale au milieu. – Une paire de bottes en cuir brut, modèle 1866. – Un havresac en toile contenant des vivres, le nécessaire de toilette, le linge de rechange. La gamelle est fixée sur le rabat. La capote et la toile de tente sont attachées en fer à cheval. – Un ensemble de cartouchières en cuir fauve, modèle 1919. Elles peuvent contenir 60 cartouches. – Un bidon de 80 cl, modèle 1910. – Une plaque d’identité. – Des grenades, modèles 1914.

Combien de temps étions-nous restés inconscients ? Il nous était impossible de le savoir. Combien de temps allions-nous attendre que l’on vienne à notre secours ? Autant de questions qui demeuraient sans réponses.

Les heures passèrent, et le jour commença à pointer son nez. Les arches gothiques de cette vieille église transpiraient d’une humidité résiduelle le long des pilastres. En même temps que la rosée se déposait, une pâle lueur se reflétait au travers des verrières encore debout. Le triste décor se dévoilait petit à petit sous nos yeux, laissant apparaître les effluves du chaos de la veille. Face à moi, logée dans une niche, la vierge Marie semblait la seule à être restée droite. Ses deux mains jointes, elle priait. Pour qui ? Pour nous ? Sûrement pas !

J’avais perdu beaucoup de sang et les forces m’abandonnaient. Bastian, lui, semblait plongé dans une semi-inconscience ; sa respiration était à peine perceptible. Nous devions être à ce moment-là les deux seules créatures encore vivantes dans ces lieux martyrisés.

Quelques coups de feu éclatèrent subitement dans les alentours de la chapelle. La quiétude de cet instant venait d’être délibérément rompue et nous fit sursauter. De toute évidence, avec l’aube, les combats allaient reprendre ; et nous au milieu. Personne n’avait connaissance de notre présence ici, car la plupart des blessés avaient été évacués. Les tués, eux, gisaient à l’endroit même où ils étaient tombés la veille. Pour les deux belligérants, le terrain était tenu par les morts. La pétarade s’amplifiait, mais la résonance était encore lointaine. Tout laissait supposer que c’était une escarmouche qui se développait, et non une bataille en règle. Pourtant, de part et d’autre de la ligne, c’était bien deux armées qui se regardaient en chien de faïence, prêtes à se mordre à nouveau.

J’étais fiévreux et je demeurais immobile. J’avais peur, je savais que je n’avais aucune chance de m’en sortir vivant. C’était le bon endroit et le bon moment pour recommander mon âme à Dieu ! Ce que je fis résolument. Bastian, qui venait d’entrouvrir les paupières, me regardait béatement en train de prier.

– « Tu crois encore en Dieu, après tout ça ? me dit-il.

– Non, mais je n’ai pas d’autre choix. Peut-être que la Sainte Vierge s’apitoiera sur moi dans sa grande miséricorde !

– Tes appels resteront sans réponses ! regarde autour de toi, crois-tu que tous ces malheureux qui sont morts ont été entendus ? il n’y a eu aucune pitié pour eux !

– Que devons-nous faire alors, maintenant qu’il n’y a plus d’espoir, sinon prier ?

– Accepter l’inacceptable !

– Que veux-tu dire par là ?

– Je veux dire que cette guerre est la nôtre, que nous l’avons voulue, tous, et qu’il faut maintenant en payer le prix.

– Ne crois-tu pas que nous avons tous assez fait de sacrifices ?

– Malheureusement, j’ai l’impression que ça ne fait que commencer. Qui peut savoir la violence qui va se déchaîner dans l’avenir ? Nous avons allumé la mèche d’une mine infernale. Elle se consume lentement et nous emmène fatalement vers un cataclysme diabolique. Nul ne sait encore qui pourra éteindre cet engin de mort. Et j’ai bien peur que nous ne soyons pas encore au bout de nos souffrances. »

Décontenancé par de tels propos, je me laissai choir lourdement en arrière, comme pour accepter l’issue de cette troublante discussion. Bastian avait raison. Ses paroles étaient pleines de bon sens ; la guerre allait continuer encore longtemps. Peut-être jusqu’à Noël, me dis-je, ou bien un peu après. Nul ne savait…

Puis l’enfer se déchaîna ! Le combat d’artillerie reprit ses droits, et les explosions retentirent à nouveau avec violence dans nos tympans. J’étais transi par le froid, la peur, la fièvre, et par la douleur. Le bruit se rajoutant ne faisait qu’augmenter la tension nerveuse ; j’avais envie de crier, de hurler toute cette rancœur qui me rongeait ; je voulais en finir.

Puis des mouvements de troupes et des bruits de pas, lourds et rapides, se firent entendre dans les décombres. C’était la charge des fantassins qui se déployaient et qui forçaient leur attaque. Mais quels soldats ? Allemands ou Français ?

– « Aujourd’hui, il y en aura un de nous deux pour qui la guerre sera finie, lança Bastian.

– Que veux-tu dire ? lui demandai-je.

– Et bien, celui des deux qui sera prisonnier pourra survivre ! pour l’autre, une fois la guérison finie, il retournera certainement au casse-pipes, dans le meilleur des cas ! »

A ces dernières paroles, au milieu des ruines de la petite église et dans un vacarme assourdissant, surgirent trois Bavarois harnachés en bataille et armés jusqu’aux dents. Surmontés de leur impressionnant Pickelhaube (casque à pointe), ils brandirent leur fusil sur nous, et nous mirent en joue !

Instantanément, Bastian se retourna, plaça son bras protecteur sur moi comme pour m’enlacer, et cria en Allemand :

« Nicht schieben, nicht schieben, bitte !»

Les trois Teutons s’arrêtèrent net dans leur élan. Ils ne comprirent pas vraiment ce qui se passait, mais ils obéirent et éloignèrent leurs menaçantes baïonnettes de ma poitrine. Nul doute que Bastian venait de me sauver la vie. J’avais eu chaud, et une poussée d’adrénaline avait provoqué une amertume particulière dans ma bouche. Dans les minutes qui suivirent, un infirmier accourut pour s’occuper de nous, et nous fûmes évacués illico.

François Boulanger sera soigné dans une ambulance près du front, dans les environs de Mulhouse. Plus tard, une fois rétabli, il sera dirigé vers le camp de prisonniers de Soltau à 100 kilomètres au sud de Hambourg. Il y restera jusqu’en 1918. Après l’armistice, il devra attendre encore de longs mois, et ce n’est qu’en mars 1919 qu’il sera libéré. Il sait qu’il a réchappé à la mort grâce à l’intervention de son congénère, Bastian Kleinshans, et qu’il a une dette envers lui. Après la guerre, il se mettra à sa recherche, en vain. Il ne trouvera son nom sur aucune liste de démobilisation. Bastian avait disparu de toute comptabilité.

Publié précédemment : « Du sang sur les bleuets » Éditions Volume

Avec tous mes remerciements au service des archives de la ville d’Aix en Provence.

« Malgré moi », nouvelle extraite de mon livre « Des Poppies et des larmes »

Ce livre est une fiction, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait qu’une pure coïncidence. Seuls les événements historiques sont authentiques.

Lire dans la même collection :

A Journey to Gallipoli – L’embarquement

A Journey to Gallipoli – Terminus Gaba Tépé

« Le Zeppelins : a Stairway to hell ! »

Lire : La bataille de la Marne.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Grand-Couronn%C3%A9

1914-1918 La Grande Guerre, Editions ALP/Marshall Cavendish, 1997/1998

14-18 Le magazine de la Grande Guerre, N°1 à 34 de 2001 à 2006

C’était la guerre des Tranchées, Tardi, Éditions Casterman

Le Chemin des Dames, Pierre Miquel, Éditions Perrin 1997

Mourir à Verdun, Pierre Miquel, Éditions Tallandier 1995

Les mutineries de 1917, documentaire TV de Pierre Miquel

Paroles de Poilus, Éditions Tallandier 1998

La première guerre mondiale, Suzanne Everett, 1983

Frères de tranchées, Marc Ferro, Éditions Perrin 2005

Tous mes remerciements au services des archives de la ville d’Aix en Provence.

Bonjour Jean-Marie,

Je tenais à vous féliciter pour cet article poignant et sincère. Votre récit m’a touché en plein cœur et je suis sûr que de nombreux lecteurs ont ressenti la même chose. Vous avez su exprimer avec justesse les émotions difficiles que vous avez traversées, et je suis admiratif de votre courage pour partager votre histoire.

Je suis certain que votre témoignage pourra aider d’autres personnes qui se sentent seules ou incomprises, et je vous remercie d’avoir eu le courage de le partager. Votre article m’a donné envie de vous poser des questions et d’en savoir plus sur votre parcours. Je serais ravi d’en discuter davantage avec vous si vous le souhaitez.

Encore merci pour ce partage sincère et émouvant.

Bien cordialement,

Bonjour Jean-Marie,

Je voulais te féliciter pour ton article « Malgré moi ». J’ai été touché par ton histoire et j’ai trouvé ton témoignage très courageux. Je pense que beaucoup de gens pourront s’identifier à tes sentiments et à tes expériences.

Je suis curieux de savoir comment tu as réussi à surmonter cette période difficile et comment tu t’es découvert une passion pour le développement personnel. As-tu des conseils à partager pour ceux qui traversent des moments similaires ?

Merci encore pour ton partage sincère et inspirant.

Bien à toi.

Bonjour,

Je tenais à vous féliciter pour votre article « Malgré moi ». Votre récit est touchant et vous avez réussi à transmettre les émotions que vous avez ressenties.

Je suis d’accord avec vous sur le pouvoir de la résilience et de la persévérance. Vous avez réussi à surmonter les obstacles et à atteindre vos objectifs malgré les difficultés rencontrées. C’est une belle leçon de vie pour tous ceux qui sont confrontés à des situations similaires.

Votre article m’a donné envie de partager mon propre parcours et de discuter avec vous de la force de la volonté et de la détermination. Merci pour cette belle lecture.

Au plaisir de vous lire à nouveau,

Un lecteur attentif.

Bonjour, j’ai beaucoup apprécié votre article « Malgré moi » qui aborde avec justesse la question de l’identité et de l’influence de notre histoire personnelle sur celle-ci. Votre réflexion est très intéressante et j’ai été particulièrement touché par votre conclusion pleine de sagesse. Je suis curieux de savoir comment vous avez réussi à vous libérer de ces « chaînes » que vous évoquez, et comment cela a impacté votre vie. Merci pour ce partage inspirant !