Le château de Montréal

LES TÉMOINS DU PASSÉ

LE CHÂTEAU DE MONTRÉAL

TYPE : château-fort.

STYLE : roman et gothique.

NOM COURANT : Château dit « de Montréal » et Tour dite « de Joyeuse ».

ÉPOQUE : Moyen Âge.

DÉBUT DE CONSTRUCTION : XIIème siècle.

FIN DE CONSTRUCTION : XVIème siècle.

PROPRIÉTÉ : privée.

ÉTAT DE CONSERVATION : édifice restauré.

PROTECTION : Inscrit sur la liste des Monuments Historiques le 28 décembre 2000.

COMMUNE : Montréal.

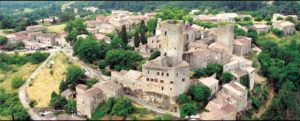

Montréal est une commune française située dans le département de l’Ardèche, à 36 km au sud-ouest de Montélimar, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le village, autrefois fortifié, est situé dans le sud des Cévennes ardéchoises. Il est surmonté de deux tours et culmine à trois cents mètres d’altitude.

DÉPARTEMENT : Ardèche.

RÉGION : Auvergne-Rhône-Alpes.

PRÉSENTATION

Le château de Montréal est un ancien château-fort du XIIème siècle. A l’origine, il faisait partie d’une ceinture de citadelles construites pour protéger les mines d’argent de Largentière. Le château est bâti sur le mont anciennement appelé « Mont Régalis », puis « Mont Royal », ensuite « Mont Réal », pour enfin devenir Montréal. Sa position élevée lui permettait de contrôler les vallées des alentours et de lui donner un avantage défensif de premier plan.

PANORAMA DU SOMMET DU DONJON

HISTOIRE

XIIème et XIIIème siècles

1165

Pierre de Balazuc, petit fils du croisé Pons de Balazuc, reçoit l’hommage des seigneurs de Montréal et de Jaujac.

1270

Pierre de Vernon, vassal de l’évêque de Viviers, possède une tour à Montréal dont le comte Raimond VII de Toulouse s’est emparé.

1263

Rostaing et Géraud de Montréal assistent à l’hommage rendu par Pons de Joannas à l’évêque de Viviers.

1280

Partage de la terre de Brison : Pierre de Montréal hérite de la moitié, l’évêque de Viviers et Audebert de Brison héritent de l’autre moitié.

1299

Les consuls de Largentière accordent à Béraud de Montréal la permission de détourner les eaux de la Ligne pour les amener à son moulin.

XIVème et XVème siècles

1345 : 9 août.

Par le mariage de Pelette, fille de Pierre II de Montréal, avec Albert de Balazuc, la terre et le château de Montréal passent entre les mains des Balazuc, de la branche cadette.

1382 : 27 juin.

A la suite de la mort de l’évêque de Viviers, Pierre Richard, prêtre, vicaire du chapitre canonial de Viviers, se fait remettre les clefs du château de Montréal.

1464

Rédaction des Estimes de Montréal : village fortifié, mention de la tour de l’évêque, du château vieux, du moulin sur la Ligne, des cultures : jardins, prés, blaches, labours, vigne, céréales, oliviers et du bétail : brebis, chèvres, mulets, ânes et volailles.

XVIème et XVIIème siècles

1503 : 03 mars.

Jean Guérin de Largentière acquiert d’Étienne Arnaud Barjac une vigne à Charlas, mandement de Montréal, paroisse de Saint Amand des Termes, sise auprès du chemin public qui va de Montréal à Laurac et Joyeuse et du chemin qui va du mas Gauthier à Laurac.

1562 : août.

En l’absence de Jean II de Balazuc et de son fils Guillaume, les bandes protestantes de Bermond de Combas, sieur de Versas, s’emparent du château de Montréal, le pillent, et détruisent l’église de Saint Amand des Termes.

1603

Rédaction du Compoix de Montréal, conservé en mairie.

1609 : 11 mars.

Anne de Balazuc, fille de Guillaume (dit « le Brave de Montréal »), épouse Hérail de Merle, baron de la Gorce, fils du « capitaine » Mathieu et de Françoise d’Auzoles.

1612 12 août.

Hérail abjure le calvinisme entre les mains du cardinal François de Joyeuse.

1622 : 26 avril.

Hérail périt dans une embuscade tendue par les Protestants de Salavas et Vallon.

1630

Mise en chantier de la chapelle Saint Marc de Montréal adossée à la tour rompude (ruinée), en bordure de la rue publique allant du Paty (pré) au château.

1631 : 15 juillet.

Jeanne de Chanaleilless et son fils Daniel Allamel, notaire de Chassiers, vendent au seigneur de Montréal leurs droits seigneuriaux dans le mandement de Montréal, plus le Chazal (la ruine) de l’ancienne tour (rompude) confrontant du levant, l’église de Montréal nouvellement construite, de bise (nord) la rue publique allant du Paty au château, au prix de 518 livres. [André Vezian, notaire à Sanllhac].

1634 : 12 juillet.

Monseigneur Louis de Suze (évêque de Viviers), accompagné du père Jean François Régis (Jésuite), visitent la paroisse de Montréal. Les habitants demandent à l’évêque un prêtre résident, l’érection de fonts baptismaux, et la création d’un cimetière auprès de leur chapelle Saint Marc

1638

Par le mariage de Marie de Balazuc, fille de Jean II de Balazuc, avec Gabriel de Hautefort, baron de Lestrange, la terre et le château de Montréal passent dans les mains des Hautefort de Lestrange.

1641

Il est fait mention dans un état des biens d’un habitant de Montréal du « plan commun de Montréal » au terroir du Serre, du chemin vieux de Montréal à Sanilhac et du chemin de Largentiére à Laurac.

1672

« Gabriel de Hautefort de Lestrange donne à prix fait à deux maçons pour réparer le château de Montréal : tomber et rebâtir du haut en bas le mur qui menace ruine entre les deux tourelles, côté bise (nord) y remettre les barbacanes du chef (?) en l’état qu’elles sont refaire deux voûtes, remettre les demi-croisières, le pavé de la cuisine, les cheminées etc… Délai jusqu’à la Saint Michel, prix 225 livres ».

[André Vezian, notaire à Sanilhac].

1676 : 28 janvier.

M. Monge, prieur de Saint Martin d’Alba, visite l’église ou chapelle de Saint Marc de Montréal. L’église tournée au couchant a 7 pas de large et 9 de long, avec une chapelle du côté de l’évangile, enfermée dans l’enceinte du presbytère (chœur). La paroisse annexe de Montréal contient environ 50 maisons. Elle est desservie par le vicaire Jean Prévôt, qui réside à Laurac.

1676 : 14 mars.

Par testament, Marie de Balazuc (veuve de Gabriel d’Hautefort de Lestrange) donne à l’église ou chapelle de Saint Marc dudit Montréal… 10 livres pour l’achat d’un tableau à mettre au-dessus de l’autel de l’église.

XVIIIème et XIXème siècles

1714 : 1er mai

M. Chabert, official de Largentière, visite l’église. Il est fait mention de la tour attenante à la chapelle du côté de l’Evangile. La paroisse est desservie par le vicaire André Vezian, et compte 270 communiants.

1727

Mise en chantier de l’église actuelle : réemploi des pierres de la tour ruinée.

1733 : 31 juillet.

Il est fait mention du mas de l’abbaye des Chambons à Montréal dans la vente d’une partie de maison contenant voûte et galetas.

1737 : 4 juin.

Reconnaissance faite au seigneur d’Uzer et Chadeyron par un habitant de Montréal d’une vigne sise au terroir des Blaches.

1742 : 29 mai.

Jean Baptiste de Hautefort de Lestrange épouse Henriette-Julienne de Merle de La Gorce.

1742

Établissement de la confrérie du Rosaire, dont Jean Baptiste de Hautefort de Lestrange est recteur. A cette occasion, offrande du tableau du Rosaire par les seigneurs de Montréal (dans la chapelle de la Vierge).

1769 : 9 août.

Par le mariage de Charlotte de Hautefort de Lestrange, baronne de Montréal, avec Urbain de Merle de La Gorce, son cousin, la terre et le château de Montréal passent dans les mains des Merle de La Gorce : transfert des tapisseries de Vallon dont un inventaire est fait le 6 avril 1783.

1769 : 17 octobre.

Testament d’Henriette-Julienne de Merle de La Gorce, veuve de Jean Baptiste de Hautefort de Lestrange, seigneur de Joannas et du château de Cros, demeurant au château de Montréal faisant des legs à ses femmes de chambre, à son cuisinier, à ses servantes.

Acte reçu au château de Montréal dans la chambre de Madame, par maître Rouvière, notaire à Largentière.

1775 : 22 mars.

Urbain de Merle et Charlotte de Hautefort vendent à François II Denis Auguste de Beauvoir du Roure, comte de Brison, la terre et le château de Montréal au prix de 60 000 livres, chez le notaire Sauvant, à Vallon.

1790 : 21 décembre.

Maître Mayaud, notaire à Largentière, fondé de pouvoir du comte de Brison, vend le château de Montréal, moins la tour attenante et une autre tour séparée, à Simon Lapierre de Montréal au prix de 2400 livres, par devant maître Dousson, notaire à Largentière.

1793

Le 13 février : farandole antirévolutionnaire à Montréal.

Le 28 février : dénonciation par la société populaire de Largentière.

Le 5 mars : excuses de la municipalité.

1794 : 18 septembre.

La société populaire de Largentière dresse la liste des suspects de Montréal, hostiles à la révolution : Olier Doument (dit Astier), Mouraret (dit Guillaume), menuisier, Roche ci-devant curé de Burzet, Boyer ci-devant frère des écoles chrétiennes.

L’église est dévastée par Blayzac, commandant de la place de Largentière.

1797 : 21 août.

Assassinat de Blachère de la Prade sur le toit de son mas par la bande de Déroudilhe, dit la Vermalette.

La commune est condamnée à 6000 francs de dommages.

1803

La paroisse de Montréal devient autonome, avec un prêtre ayant le titre et les pouvoirs d’un curé.

1833

Montréal compte 711 habitants. M. Boyer en est le maire, M. Pastre le curé. L’école des garçons est tenue par les frères maristes de la Bégude, l’école des filles par les sœurs de la Présentation. M. Nehrard, facteur, dessert aussi Sanilhac et Laurac.

1842 : 5 février.

A Vallon, décès d’Emmanuel de Merle de La Gorce, dernier descendant des Merle de La Gorce. Sa sœur unique, Julienne, mariée à Monsieur le Comte Vallat de Chapelain, est son héritière.

1842 : 11 janvier.

La commune de Vallon achète de Monsieur de Chapelain le château de Vallon et toutes les tapisseries qui ornaient les salles de cet édifice.

LE CHÂTEAU

LE PLAN DU CHÂTEAU

L’ENTRÉE

LE PORTAIL D’ENTRÉE

Il fut ouvert dans le mur sud au XVIIème siècle. Deux archères basses placées de chaque côté protègent l’entrée principale. C’est probablement le substitut d’un portail médiéval qui donnait accés à la basse cour, puis à la cour intérieure du château neuf.

LE SARCOPHAGE

Du grec « sarkophagos » : qui mange la chair. Sarcophage mérovingien du VIème et VIIème siècle, découvert en Normandie par feu Robert Fénétrier, père du châtelain de Montréal.

Ce tombeau, taillé dans le calcaire très tendre, a été trouvé dans une nécropole mérovingienne réservée aux nobles et aux hommes importants.

LE VESTIBULE

De plan rectangulaire (7m x 4m), il a certainement été bâti au XVIème siècle. C’est une construction de transition entre le château vieux auquel il s’appuie à gauche, et le château neuf à droite. Il est couvert par une voûte surbaissée, dont la clé est décorée d’un blason aux armes de Balazuc-Montréal.

LA POTERNE RENAISSANCE

Cette porte a été décorée avec soin : jambage moulurés, pinacles finement sculptés, linteau chanfreiné servant d’imposte à la fenêtre qui éclaire la montée d’escalier. A mi-hauteur et flanquant la poterne de part et d’autre, deux archères canonnières permettaient de passer bouches à feu ou arquebuses pour défendre l’entrée du château.

LA COUR INTÉRIEURE

Cette cour pavée, de plan rectangulaire, est délimitée de la même manière que le vestibule par un mur du château vieux à gauche, un mur du château neuf à droite, et la tour d’escalier au fond.

Sous la voûte, à gauche, la citerne profonde de huit mètres recueille les eaux pluviales descendant des toits. Une ouverture donne accès à une pièce obscure, puis vient la porte de la tour d’escalier.

LA GRANDE SALLE VOÛTÉE

Une grande porte rectangulaire aménagée au XIXème siècle dans une porte ogivale (dont les claveaux sont encore visibles) permet d’accéder à la grande salle à la voûte surbaissée. A l’origine, cette salle était divisée en trois pièces distinctes : une réserve, la salle à manger seigneuriale, et la cuisine.

LA RÉSERVE

Elle a certainement servi de saloir au XIXème siècle. Elle se prolonge au nord par une petite pièce fermée.

LA CUISINE

On pénétrait dans la cuisine côté sud par une petite poterne, aujourd’hui murée. Au centre, la cheminée de service dont le linteau mesure plus de trois mètres. Dans l’angle à droite de celle-ci, nous trouvons un « bugadier ».

Le mur est de cet ensemble fait partie de la vieille enceinte médiévale qui délimitait la cour basse. On y voit encore les vestiges d’archères. Au XIXème siècle, cette salle servait de cave à vin.

LE BUGADIER

Le « bugadier » était taillé dans une pierre scellée en partie dans le mur, près de la cheminée. C’était une simple cuve avec un trou en bas ; plus tard est arrivé le cuvier en zinc.

Pour faire la lessive, on recueillait et on tamisait les cendres de bois. On alternait dans le bugadier une couche de linge, une couche de cendre ; on arrosait ensuite le tout d’eau bouillante, puis on laissait tremper toute une nuit. Le lendemain, on plaçait le linge dans des corbeilles, afin de le porter à la rivière pour le frotter et le rincer.

LA SALLE A MANGER

La partie centrale de cette pièce était occupée par la salle à manger seigneuriale du XVIème siècle, éclairée par une fenêtre en vis-à-vis de la grande porte. Un mur, auquel s’adossait une cheminée gothique (dont il ne subsiste que le conduit), séparait la salle à manger et la réserve.

LE GRAND ESCALIER

On accède à l’étage en empruntant un magnifique escalier à vis.

LE VERGER

Il était autrefois délimité à l’ouest par un haut mur d’un bel appareil, percé d’une porte à présent murée et protégée par une rampe d’archères. Au sud-est, il est flanqué par l’ancien mur de la cour basse, dont la base est constituée de moellons à bossages.

Ce mur était percé d’une poterne en plein cintre, réduite par la suite. Au-dessus de la porte, quelques corbeaux encore visibles permettaient de soutenir les hourds de défense de la poterne.

A l’angle du mur est encore conservée une ancienne échauguette. Cet espace, ouvert à l’époque médiévale, a sans doute été clos au XVIème siècle, lors de la construction du château neuf.

LE LOGIS SEIGNEURIAL

En haut de l’escalier, une galerie conduit aux appartements du château neuf et au logis seigneurial du XIIIème siècle. Une porte s’ouvre dans ce qui fut à l’origine un vestibule d’accès au logis et au donjon.

Ce couloir était délimité par deux murs :

L’un, à l’ouest, fermait le logis. Il sera démoli au XIXème siècle, lorsqu’une magnanerie (élevage du ver à soie) sera aménagée à la place du logis.

Le second était percé de deux rangées d’archères contrôlant l’accès à la poterne. Il permettait d’accéder au logis, et débouchait sur un couloir à ciel ouvert, conduisant à l’escalier qui menait au donjon.

L’élément le plus remarquable du logis est sans doute la grande cheminée, dépourvue aujourd’hui de son manteau, de sa hotte conique et de ses pieds droits à la suite d’un véritable pillage (phénomène qui n’est pas isolé dans le patrimoine immobilier).

De part et d’autre, deux archères ont été transformées : l’une a été murée lors de la construction du château neuf, l’autre a été élargie et garnie de meneaux. Quant au plafond porté par des poutres et soutenant peut-être un étage, il a complètement disparu.

LA CHAPELLE

Construite sur le passage donnant accès au verger, la chapelle affiche un dallage remarquable. En son centre, une grande dalle rectangulaire (sans aucun doute l’ancienne pierre d’autel) est utilisée ici en réemploi.

Au fond, le cul du four à pain, dont la porte était dans une pièce aujourd’hui murée.

Étant allumé quotidiennement pour cuire le pain, le four chauffait en même temps la chapelle.

Nous nous sommes donc mis, ma compagne et moi, à la recherche de ce mystérieux blason. Le texte de l’énigme stipule « au chaud » ; toute notre attention s’est aussitôt portée sur la cheminée… Et bien nous en a pris car nous croyions l’avoir trouvé, ou du moins repéré sur le côté intérieur gauche du foyer. Il a bien la forme d’un écusson, mais illisible car probablement martelé et détruit lors des troubles révolutionnaires. Malgré tout, un doute subsiste… il est fort possible qu’il se cache autre part… Le saura-t-on jamais ?

LE FOUR A PAIN

LE CAVEAU

Cette salle, de forme irrégulière car adossée au rocher, comporte une voûte savamment appareillée et une poterne en ogive, seule entrée et sortie de ce lieu mystérieux.

La lumière, filtrant par une étroite ouverture dont le conduit est oblique, met en évidence une cavité rectangulaire à usage inconnu.

Les estrades de pierre mises en place au XIXème siècle servaient à porter les tonneaux. La seule affirmation possible quant à cette salle est son rôle de cave à vin et de saloir au XIXème siècle. Au vu des ossements humains retrouvés dans le remblai, elle a pu servir de sépulture ou de cachot.

LE DONJON

Vu de l’extérieur, le donjon est un carré de dix mètres de côté et de vingt-cinq mètres de haut. A l’origine, il culminait à trente et un mètres, mais il fut démantelé en partie juste après la révolution, et amputé de sept mètres à son sommet.

Les murs ont une épaisseur de deux mètres cinquante et sont percés d’archères pour la défense, donnant ainsi peu de lumière. L’intérieur du donjon est étroit et sombre, car c’est un lieu voué à la défense et non à l’habitation.

A l’intérieur se trouvent une citerne, des réserves, des salles des gardes, tout ce qui était nécessaire en cas de siège. L’escalier extérieur était en bois, de manière à pouvoir le brûler au cas où l’ennemi prendrait pied dans les étages du château, rendant ainsi le donjon inexpugnable.

Des anneaux métalliques sont scellés au sommet de la voûte ; certainement pour y suspendre dans des sacs en cuir les archives du fief, ainsi à l’abri des rats, de l’eau et des attaquants. L’enduit couvert de graffitis datant du XVème siècle révèle qu’à l’époque de la transformation du château vieux, au moins une pièce du château a dû servir de logis. LES EXTÉRIEURS ET LES REMPARTS Lire: Sources : Mes photos Photos publiques Facebook Panneaux explicatifs affichés à l’intérieur du château à l’attention du public. https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA07000007 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montr%C3%A9al_(Ard%C3%A8che)

1 réponse

[…] 131 Le château de Montréal […]