Les Témoins du Passé – Le Prieuré de Pouilly-lès-Feurs

LES TÉMOINS DU PASSÉ

LE PRIEURE

DE

POUILLY-LES-FEURS

« Il est sur les chemins de France, des lieux voués dès leur origine à un destin exceptionnel. Ils sont : terre d’histoire, de légende, de foi. Pouilly-lès-Feurs s’honore d’être de ceux-là. »

Claudius COUBLE

Lire : l’église Saint Pierre de Pouilly-lès-Feurs

STYLE : roman.

CULTE : catholique.

TYPE : église et prieuré.

ORDRE : clunisien.

FONDATION : 966.

PÉRIODES DE CONSTRUCTION :

L’église : de 1048 à 1250 (la première pierre a été posée en 1048).

Le prieuré initial : de 999 à 1050.

Le prieuré actuel : du 12ème au 15ème siècle (il sera remanié à plusieurs époques).

L’écurie et le grenier à blé : de 1200 à 1250.

La prison et la salle d’Audience : de 1300 à 1350.

La grande cuisine : de 1400 à 1450.

Surélévation de la tour d’escalier et de la grosse tour d’appui : de 1450 à 1500.

La boulangerie (aujourd’hui disparue) et la ruelle entre l’église et le prieuré : de 1800 à 1515.

PROTECTION :

L’église : inscription aux Monuments Historiques par arrêté du 30 août 1911.

Le prieuré, le rempart et la tour attenante : inscription aux Monuments Historiques par arrêté du 26 avril 2005.

PROPRIÉTAIRE : la commune de Pouilly-lès-Feurs.

Sources : fiches Mérimée PA42000024.

POUILLY-LES-FEURS

SITUATION

Pouilly-lès-Feurs est une commune française située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La ville, située à 5 km de Feurs, 35 km de Saint-Étienne et 80km de Lyon, fait partie du Forez. Sa population est de 1257 âmes (les Pouillerots). C’est aujourd’hui un village actif grâce au dynamisme de ses nombreuses associations.

ORIGINES

Autrefois appelé Polliacus, le village remonte à l’Antiquité.

Le site fut peuplé dès le Néolithique par une tribu celte de Séguslaves. A partir de 20 ou 15 av J.-C, elle eut pour capitale Forum Ségusiavorum, c’est-à-dire Feurs.

Après une occupation par les Celtes, puis par les Romains, les moines de Cluny s’y installent à la fin du Xème siècle. Ils viennent cultiver la vigne sur les coteaux et y mener une existence pastorale.

HISTORIQUE

Le bourg est florissant durant la période gallo-romaine.

En 725, le village est ravagé par les Germains.

En 999, la cité renaît suite à l’installation des Bénédictins de Cluny, qui y construisent un prieuré grâce à d’importants dons.

Au cours des 11ème et 12ème siècles, ils bâtissent le doyenné et l’église.

Du 12ème au 15ème siècle, les moines érigent le prieuré.

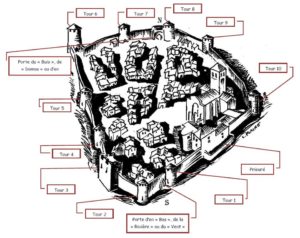

En 1385, les remparts sont construits. Ils sont constitués de hauts murs percés de meurtrières et pourvus de dix tours de défense.

En 1635, les fortifications seront démantelées par Richelieu. Les pierres seront réutilisées pour bâtir les maisons du village.

PRÉSENTATION

Cet ensemble architectural (prieuré et église) est l’œuvre des moines de Cluny, venus à Polliacus en 966. Grâce aux legs de plusieurs riches propriétaires terriens, ils construisent l’église et le prieuré bénédictin. Ces bienfaiteurs espèrent, par ce geste pieux destiné à la prestigieuse abbaye, gagner une place dans un monde meilleur, celui des morts. Par la suite, au cours des siècles, Pouilly se développe autour de ces édifices et s’entoure de murailles protectrices (il en reste encore de nos jours de beaux vestiges).

L’église

Le prieuré

Autres richesses et curiosités du village : le pavillon, construit par les seigneurs de Pravieux au XVIème siècle, la chapelle Saint Benoit et la chapelle Notre-Dame-des-Odiberts.

Le château de Pravieux et son pavillon

Le château renaissance de Pravieux a remplacé la bâtisse féodale de l’Espaignol. A l’origine édifiée tout à côté, au nord-ouest, elle fut brûlée par les ligueurs en 1594. Du monument, il reste l’assise d’une tour sur laquelle on a construit un pigeonnier. Aujourd’hui, le site porte le nom de « En l’Espagnol ».

Cette résidence seigneuriale est placée sous le signe des licornes. On découvre ces animaux imaginaires comme marques décoratives sur la porte d’entrée soutenant la devise des Sacconin (seigneurs de Pravieux en Forez et Lyonnais) : « Alors sera ».

On y distingue la seule tour qui a perduré dans le temps. Son toit pentu est aigu et sa pointe se termine par une girouette, ornée de fleurs de lys en fer forgé.

La famille de Sacconin a fait construire ce très beau pavillon sur les terres de son château.

Fut-il cabinet de travail, pavillon de chasse, lieu de rencontres furtives et d’amour ? Le tout à la fois peut-être ? Nul ne le sait. Cependant, sa taille minuscule lui donne un charme fou.

Nul doute que celui qui l’a imaginé, avec son toit pointu et ses ouvertures au sud et au couchant, était incontestablement un homme de goût.

La chapelle Saint Benoît, XVIème siècle

On la trouve au détour de la route, lorsqu’on quitte Pouilly en direction de Civens. Cette modeste chapelle, à peine cachée sous le tapis d’une vigne vierge agrippé à sa façade, s’offre à notre regard. Érigée sous le vocable de Saint-Benoît, le patron des Bénédictins, elle prenait place jadis dans l’enceinte du manoir des De Rochefort. Le château a disparu, mais la petite chapelle, en partie restaurée au XVIIème siècle, est toujours là. L’appartenance de cette chapelle a longtemps été contestée, principalement en raison de la proximité de la demeure des De Rochefort. Mais il est fort probable qu’elle appartenait aux moines de Pouilly. En effet, en témoigne l’écusson en triangle surmonté de la crosse abbatiale qui en décore le portique, et qui représente les armoiries des Bénédictins.

Ce fut un lieu de pèlerinage très fréquenté ; on y allait prier Saint-Benoît pour se prémunir des fièvres paludéennes (maladie contractée par les personnes employées à rouir le chanvre dans les poches d’eau au liquide avarié).

Le curé de la paroisse y célébrait la messe le 25 avril, à la Saint-Marc, et le 11 juin, à la Saint Barnabé, pour les fruits de la terre. Deux fois par an, on y allait en procession le jour des rameaux, pour y bénir le buis, et le 15 août, en souvenirs du vœu de Louis XIII. Celui-ci avait consacré la France à la Vierge Marie pour implorer que cesse l’épidémie de peste.

L’autel très modeste, qui meuble l’intérieur avec quelques vieilles chaises, est du XIXème siècle. En lui-même il n’a pas de valeur artistique, mais il a l’intérêt d’accueillir des reliques non authentifiées, découvertes en 1824.

Sur la robe de la cloche, on peut distinguer une inscription : Jésus Maria, et une date : 1638.

La chapelle Notre-Dame-des-Odiberts

C’est un édifice qui, par sa conception (treillis de bois), est assez singulier. Il ne présente aucun intérêt architectural, mais il se doit d’être considéré comme un des éléments notables du patrimoine du village. Les anciens disent qu’il évoque une certaine époque où la religion populaire avait une grande place dans la vie des petites gens. Sa présence en perpétue le souvenir.

Cette construction est l’œuvre de Marie Baraille (Mère Sainte Zite, supérieure du couvent des sœurs Saint Charles de Lyon). Elle l’a fait ériger à l’aube du XXème siècle, afin d’honorer la Vierge de Lourdes à l’occasion du cinquantenaire des apparitions. Elle l’a fait bâtir sur la propriété de son père dont elle venait d’hériter. Ce dernier était marchand de vin à Feurs.

Il faut savoir pour mémoire que la chapelle Notre-Dame-des-Odiberts se trouvait en l’état de ruines. En 1992, elle a été restaurée par un groupe de bénévoles sous la direction des « Amis du Vieux Pouilly ».

La porte d’en Haut

Avec ses deux tours adjacentes, elle représente le seul vestige encore presque intact de l’enceinte médiévale qui ceinturait autrefois Pouilly.

Les murailles étaient protégées par 10 tours de défense, dont une carrée : « L’arsenal ». Aujourd’hui, les vestiges de ces tours apparaissent encore ; il faut les chercher : certaines sont enclavées dans des cours ou des demeures.

Cette monumentale porte d’en « Haut » est aussi appelée porte de « Damas », parce qu’elle fait face à l’Orient, au soleil levant, aux premières lueurs de l’aube qui font disparaitre les angoisses de la nuit obscure. On la nomme aussi porte du « Buis », parce qu’elle débouche sur la voie qui donne accès à cet endroit.

Visiteurs, éloignez-vous un court moment de ce monde moderne… Et franchissez la porte d’en « Haut », entrez dans l’intimité du temps jadis, de ce passé qui a fait Pouilly et qu’il est prêt à vous dévoiler. Errez dans les ruelles étroites et les murs ancestraux, pour vous imprégner de l’influence que le Moyen Âge a laissé sur ce village médiéval. Vous serez alors envahi par une étrange sensation qu’il vous sera bien difficile d’expliquer.

La porte d’en Bas

Moins imposante mais tout aussi prestigieuse, la porte dite d’en « Bas » de la rivière débouchait en direction de Feurs par un pont enjambant un ruisseau, la Vesne. A cette époque-là, le ru arpentait le long des remparts. C’était aussi la porte du « Vent », cet air chaud qui arrive du midi, synonyme de mauvais temps, et qui apporte la pluie…

Ce porche d’une autre époque, non protégé par les Monuments Historiques, menaçait de s’écrouler. Il a été démoli dans les années 1927-1930. Étroit et de faible hauteur, il ne présentait que des difficultés pour le traverser, notamment avec des charrettes de foin et autres véhicules…

En ces temps reculés, il y avait déjà des problèmes de circulation…

Après la sonnerie du couvre-feu, chaque soir une fois la nuit tombée, les deux portes d’en « Haut » et d’en « Bas » étaient fermées par deux solides madriers. Dans le petit bourg, des ruelles aux noms évocateurs (la Grande rue, la rue guerrière, la rue de Gourgouillon, les rues Morlot, Pajar ou Tapajar, du Vingtain, de la Porte ou des Remparts) se trouvaient confinées derrière les murailles.

C’est dans la rue du Vingtain que se trouvait la grange où chacun venait déposer sa « vingtième » gerbe pour s’acquitter de la dîme.

A cette époque-là, toutes les rues, entre lesquels parfois s’écoulait l’urine des animaux, étaient pavées avec des galets prélevés dans la Loire.

Une traboule

A Pouilly, ces « traboules », au nombre de trois, ne débouchent pas de part et d’autre des habitations. Ce sont de très étroites ruelles, exiguës, qui finissent leur chemin dans des petites cours. Les toits des bâtiments s’avancent de part et d’autre sur la traboule, à la manière d’un encorbellement. Sous les toitures, un contrefort vient consolider et réunir les murs des deux logis. La plus remarquable de ces traboules entre dans la rue Morlot, la deuxième dans la rue du Vingtain, et enfin la troisième dans la rue de la Porte.

LE PRIEURE

DE

POUILLY-LES-FEURS

PRÉSENTATION & HISTORIQUE

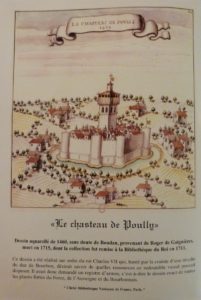

On appelait « le château » l’ensemble des constructions du doyenné de Pouilly.

Au cours des siècles, les moines bénédictins ont modifié et réorganisé à plusieurs reprises le prieuré. Ils l’ont habité durant sept siècles (de l’an mil à 1715).

L’édifice a été mis au goût du jour et surélevé au XVème siècle ; en témoignent les fenêtres à meneaux de la tour de soutènement.

Avec la déchéance de l’ordre, les moines émigreront vers Cluny.

A la Révolution, le prieuré sera vendu comme bien national à trois acquéreurs différents.

En 1804, il est racheté par le curé Pierre Fessieux, mais ce dernier ne pourra récupérer que les ailes sud et ouest. Pour soigner les malades de sa paroisse, il y construira un hôpital de quatre ou cinq lits. Il y fera bâtir également une petite école pour les filles. L’établissement sera dirigé par les Sœurs Saint Joseph de Cluny (de 1816 à 1930), puis par les Demoiselles catéchistes (de 1900 à 1974). Elles auront pour mission de s’occuper de l’entretien de l’église, de la préparation des offices, du catéchisme, du patronage, et de soigner les malades.

Dans les années soixante, le prieuré devient la propriété de l’ancien maire Monsieur Paul Villié. Les bâtiments sont ensuite cédés à la commune qui débute sa restauration. En 1962, la maison qui prenait appui contre la façade ouest du prieuré est détruite par un incendie. La municipalité en profitera pour faire place nette et la faire disparaître définitivement.

Aujourd’hui, avec ses toitures nouvelles, ses parois extérieures restaurées et rafraîchies, l’ensemble prieural affiche un aspect harmonieux. L’édifice paraît avoir traversé les époques sans dommages. Plusieurs grandes salles ont été restaurées ; elles sont utilisées aujourd’hui comme locaux de réunion et d’expositions.

LE PRIEURE

Les façades

La cour du prieuré

La disposition du Prieuré de Pouilly-lès-Feurs est identique à celle de l’abbaye de Cluny. Elle est ordonnée de la même manière : une cour carrée, avec en son centre le puits gallo-romain (organe vital au Moyen Âge). Ce dernier a une profondeur de dix-sept mètres.

L’église est située au nord (autrefois le cloître), le grenier à blé et les écuries à l’est, et les bâtiments conventuels au sud et à l’ouest.

La porte d’entrée du prieuré

On pénètre à l’intérieur du prieuré de deux façons : soit par l’escalier principal, soit par l’entrée de la tour, au-dessus de laquelle figurent les armoiries des bénédictins (le blason et la crosse de l’abbé). Le couloir était autrefois une ruelle entre deux maisons, comme le désigne la meurtrière mise à jour lors des travaux de restauration.

La prison & l’audience

A l’intérieur on y trouve « l’audience », la salle de justice, avec la prison.

Cette dernière comporte deux cachots dont les portes, les serrures, les guichets et la charpente sont du XIVème siècle.

Les moines avaient le droit de basse et de moyenne justice. Seul le comte de Forez pouvait condamner à mort et ordonner des pendaisons.

Le pilori

Le pilori était dressé en permanence sur la place de l’église. On y ligotait celui que l’on venait de juger coupable de vol, bagarre ou adultère, afin qu’il soit pris à parti par la vindicte de la populace (injures et lynchage). Ensuite, pour le condamné, c’était l’emprisonnement au pain sec et à l’eau.

La salle Bertrand de Thorigny (salle de l’Ange)

Elle se situe au premier étage à gauche. Pour cela, il faut emprunter un escalier à vis en pierre.

Dès le départ, en gravissant les marches, on est accompagné par un diable sculpté dans un recoin du plafond. Puis un ange nous attend à l’arrivée, au sommet de l’étage.

On y découvre des ciels de fenêtres des XIVème et XVIIème siècles, dont les boiseries ont été récupérées dans l’église.

On distingue aussi le plafond en dents de scies, soutenu par des poutres en chêne, et la magnifique cheminée du XVIIIème siècle.

Dans la salle de l’ange, on peut se poser la question : pourquoi le moine qui tient le blason sculpté sur le manteau de la cheminée possède-t-il des ailes ?

Pour y répondre, on peut se référer au XIème siècle, qui était une période de croyance aux anges. Nul doute que le prieur, en ces temps de dévotion, a confié sa communauté sous la bienveillance des anges gardiens.

Les armoiries de Bertrand de Thorigny apparaissent sur le tablier de la cheminée.

Enfin, par cette salle, on entre dans la tour d’appui. On y découvre un petit oratoire dans lequel les moines venaient lire, prier et méditer. Tout en étant assis sur le banc de pierre (coussiège) de la fenêtre, ils profitaient de la lumière du jour.

La salle de Bourbon

Nous y accédons par la porte située sur la droite.

La salle de Bourbon tire son nom d’un prieur de la fin du XVème siècle, qui fut évêque du Puy en Velay.

On peut y admirer une splendide cheminée en grès sur laquelle se trouve le blason aux trois fleurs de lys, outrageusement dégradée lors de la Révolution par les soldats de Claude Javogues (1759-1796).

Le blason est sculpté dans un carré, rehaussé de feuilles de vignes et de grappes de raisin. Cet emblème nous rappelle que les moines de Pouilly étaient des vignerons qualifiés, qui possédaient sur les coteaux un vignoble d’une vingtaine d’hectares.

Situées en haut du blason, les fleurs de lys évoquent trois symboles : à gauche la foi, à droite la sapience (c’est-à-dire la sagesse), et au milieu dans le bas, la chevalerie.

Insolite : la cheminée aux cocus

Elle se trouve au rez-de-chaussée, dans l’ancienne cuisine des moines. On distingue de part et d’autre du cadre central deux personnages sculptés jouant de la trompette, nus et assis à l’envers sur le dos d’un âne.

Les graffitis

Lors des travaux de restauration, de nombreux graffitis ont été mis à jour sur les murs du rez-de-chaussée et des étages. Ces marques, réalisées au fusain, avec de l’oxyde de fer (de la rouille) ou gravés tout simplement avec une pointe, sont datées : 1532,1536,1587,1591. Ce qui nous permet de penser que ces dessins ont été exécutés lors des Guerres de religion. Ils représentent des visages humains, des animaux, des chevaux, des poissons, ainsi que des effigies de seigneurs, d’hommes d’armes, des châteaux et des potences…

Pouilly sur la route des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle

Merci pour cet article de qualité sur le patrimoine de notre beau village de Pouilly-lès-Feurs et ainsi que pour les belles photos en illustration.

Au plaisir de vous rencontrer à nouveau dans un des sites historiques de la plaine du Forez !