L’église romane Notre-Dame-de-la-Nativité de Malay

LES TÉMOINS DU PASSÉ

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ

DE MALAY

Notre-Dame-de-la-Nativité.

Blason de la ville de Malay en Saone et Loire.

TYPE : église romane.

STYLE : roman.

NOM LOCAL : église Notre-Dame-de-la-Nativité de Malay.

VOCABLE : Notre-Dame-de-la-Nativité.

CULTE : catholique.

ÉPOQUE : Moyen Âge.

PÉRIODES DE CONSTRUCTION : XIème et XIIème siècles.

ÉTAT DE CONSERVATION : très bon (libre à la visite).

PROTECTION : L’église est classée par arrêté sur la liste des Monuments Historiques du 16 juin 1931.

RATTACHEMENT : Édifice consacré du diocèse d’Autun relevant de la paroisse Saint-Augustin, en Nord-Clunisois (Ameugny).

PROPRIÉTAIRE : la commune.

COMMUNE : Malay.

DÉPARTEMENT : Saône-et-Loire.

RÉGION : Bourgogne-Franche-Comté.

MALAY

L’église Notre-Dame-de-la-Nativité de Malay

Malay est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté. En 2020, la commune comptait 197 habitants.

Elle se situe à 32,9 km de Chalon-sur-Saône, 26,5 km de Tournus, et à 42,8 km de Macon.

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ

Le clocher et le transept de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité de Malay

L’église Notre-Dame-de-la-Nativité est une église romane située sur la commune de Malay, dans le département français de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté. C’était un doyenné de l’abbaye de Cluny.

HISTORIQUE

Vue latérale et contreforts de Le clocher et le transept de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité de Malay

– L’église est mentionnée dès 1095.

– En 1160, elle devient un doyenné.

Notre-Dame-de-la-Nativité fut construite en deux temps :

La partie orientale

A la fin du XIème siècle, sous l’abbatiat de Saint Hugues, le chœur, le transept, l’abside et les absidioles sont construites.

La partie occidentale

– au XIIème siècle est érigée d’abord la nef à trois vaisseaux, et plus tard, la partie haute (le clocher).

– à la fin du siècle, l’église est terminée.

– au XIIIème siècle, le doyenné est fortifié.

– au XVème siècle, le portail ouest est fermé, et une fenêtre est percée. Des fresques du XVème siècle sont encore visibles dans l’absidiole nord et sur le mur du croisillon nord.

Pendant les guerres de religion, d’après les textes, le domaine et l’édifice ont subi des dégradations.

– au XVIème siècle, elle était l’église paroissiale principale pour les communes d’Ougy, de Seugne, puis de Cortemblin.

– au XIXème siècle, la sacristie est rajoutée, ainsi que l’escalier du clocher, et les portes latérales sont refaites.

– en 1931, le clocher, qui avait été incendié, retrouve son toit de laves. (En Bourgogne, la « lave » désigne les dalles en pierre calcaire utilisées comme matériau de couverture).

– en 1993, le déplacement des voûtes entraîne la fermeture de l’église. La bâtisse ne sera rouverte qu’après la correction de la poussée des voûtes et la restauration de l’église. (Par mesure de consolidation, les fenêtres hautes de la nef seront murées).

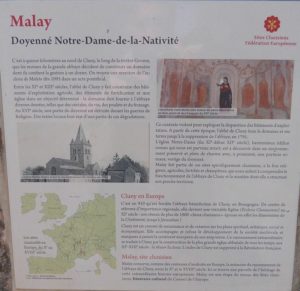

L’INFLUENCE DE CLUNY

Site clunisien Enre les XIème et XIIIéme siècles, l’abbé de Cluny y fait construire des bâtiments d’exploitation agricole, des éléments de fortification et une église, dans un objectif déterminé : le domaine doit fournir à l’abbaye diverses denrées, telles que des céréales, du vin, des poulets et du fromage. Au XVIème siècle, une partie du doyenné est détruite durant les Guerres de Religion. Des textes locaux font état d’une partie de ces dégradations. Ce contexte violent peut expliquer la disparition des bâtiments d’exploitation. A partir de cette époque, l’abbé de Cluny loue le domaine et ses terres jusqu’à la suppression de l’abbaye en 1791. L’église Notre-Dame (fin XIème, début XIIème), harmonieux édifice roman qui nous est parvenu intact, est à découvrir dans un environnement préservé et plein de charme avec, à proximité, une porterie romane, vestige du doyenné. Malay fait partie de ces sites spécifiquement clunisiens, à la fois religieux, agricoles, fortifiés et champêtres, qui nous aident à comprendre le fonctionnement de l’abbaye de Cluny et la manière dont elle a structuré son proche territoire.

L’EXTÉRIEUR

L’INTÉRIEUR

Sources :

Mes photos

Photos publiques Facebook

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame-de-la-Nativit%C3%A9_de_Malay

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malay_(Sa%C3%B4ne-et-Loire)

Cet article comporte des infos recueillies sur des panneaux explicatifs affichés sur le parcours de la visite du château, à l’attention du visiteur.