La vie de Jefferson Davis

par Jean Marie Borghino · 6 juin 2014

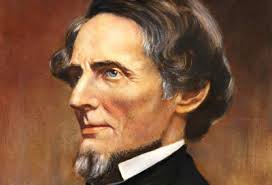

Jefferson Davis

Jefferson Davis naît le 3 juin 1808 à Fairview dans le Kentucky ; il décède à la Nouvelle-Orléans le 6 décembre 1889. Officier et homme politique, il fut notamment désigné comme le premier et unique Président des Etats Confédérés d’Amérique pendant la Guerre Civile (1861-1865). Installé très tôt dans le Mississipi, le jeune Jefferson est un élève assidu de l’école militaire de West Point. Durant sa carrière dans l’armée, il participe aux guerres indiennes. Il y combattra, en même temps que son futur adversaire Abraham Lincoln, le chef amérindien Faucon Noir (Black Hawks), de la tribu (Sauk et Fox). Davis passera sa jeunesse dans les plantations de Louisiane et du Mississipi.

Jeunesse

Dès la fin de l’année 1824, Davis intègre l’académie militaire de West Point. En juin 1828, il est diplômé et classé à un rang moyen, 23ème sur 33 élèves. Il se trouve alors détaché au 1er régiment d’infanterie, et envoyé à Fort Crawford dans le Territoire du Wisconsin. Le commandant du fort n’est autre que Zachary Taylor, futur 12ème Président des Etats Unis. Nommé colonel, Davis participera à la guerre américano-mexicaine (1846-1848).

Vie familiale et premier mariage

Davis tombe amoureux de la fille de son commandant, Sarah Knox Taylor. Le jeune couple essuie le refus et la désapprobation de Taylor, qui ne veut pas que sa fille ait à subir les désagréments de la vie militaire des postes frontières. Jefferson Davis démissionne alors de l’armée, le 20 avril 1835, par une lettre adressée au Département de la Guerre. Il épouse Sarah le 17 juin à Louisville et sa démission est officialisée le 30 juin.

Le bonheur de Davis est de courte durée. Les jeunes mariés rejoignent Anne, la sœur de Jefferson, en Louisiane, dans la paroisse de Feliciana Ouest. Ils y contractent la malaria, et Sarah meurt le 15 septembre à l’âge de 21 ans. Davis, gravement atteint lui aussi, réussit à se rétablir progressivement. Il vit reclus dans sa plantation pendant plusieurs années en portant le deuil de Sarah, son unique amour.

Après une courte convalescence à la Havane, en compagnie de James Pemberton, son seul esclave, il retourne dans le Mississipi. De 1835 à 1845, il s’occupe au débroussaillage, au défrichement et à la gestion du domaine de Brierfield, qu’il a acquis avec le concours de son frère Joseph. En 1836, il fait l’acquisition de 16 esclaves ; en 1845 il en possèdera 74. Il nomme Pemberton régisseur de sa plantation, fonction inaccoutumée pour un esclave du Mississipi.

Deuxième mariage

Lors des fêtes de fin d’année de 1844, Davis rencontre Varina Banks Howell, fille du Gouverneur du New Jersey Richard Howell, alors âgée de 17 ans. Un mois plus tard, il la demande en mariage et l’épouse le 26 février 1845. De cette union naîtront six enfants dont trois mourront durant leur enfance.

De santé fragile, Davis souffrira tout au long de sa vie de maux récurrents tels que la malaria, de ses blessures de guerre pendant la guerre du Mexique, et d’une infection des yeux qui l’oblige à éviter la lumière vive du soleil. Pour couronner le tout, il est atteint de violentes douleurs au visage (névralgie du trijumeau), qui s’avèreront handicapantes et cause d’une détresse psychologique.

Première apparition en politique

Jefferson Davis assiste en 1840 à un rassemblement du Parti Démocrate à Vicksburg. C’est à ce moment-là qu’il entre en politique. Il est choisi, à son grand étonnement, comme délégué du parti à la convention de l’Etat à Jackson (capitale du Mississipi). Il assiste à la Convention Démocrate de 1842, et l’année suivante, il est choisi par le Parti Whig pour solliciter un siège comme représentant du comté de Warren ; ce sera un échec. En 1844, il est nommé pour être l’un des grands électeurs du Mississipi lors de l’élection présidentielle, et fait campagne pour le candidat James K. Polk.

En 1845, il est élu sénateur du Mississipi.

Guerre américano-mexicaine

En 1846, lorsque la guerre éclate, il démissionne de son siège de représentant, lève un régiment de volontaires et se place sous le commandement de son ancien beau-père, le général Zachary Taylor. C’est alors qu’il se couvre de gloire sur les champs de bataille. En 1846, à Monterey, il mène une charge victorieuse contre le fort de La Teneria. Il est blessé au pied l’année suivante, lors de la bataille de Buena Vista. Le général Taylor dira de lui : « ma fille savait mieux juger les hommes que moi.» En reconnaissance pour sa bravoure au combat, il est élevé au grade de brigadier-chef et reçoit le commandement d’une brigade de milice. Davis refusera l’offre, arguant que selon la Constitution, les nominations d’officiers de milices relèvent de la décision des Etats et non du gouvernement fédéral.

En récompense pour ses faits d’armes pendant le conflit américano-mexicain, le gouverneur du Mississipi Albert G. Brown le nomme sénateur, à la place de Jesse Speight, décédé le 1er mai 1847.

2 février 1848, traité de Guadeloupe Hidalgo, qui met fin à la Guerre américano-mexicaine.

En mai 1850, un groupe de révolutionnaires cubains, menés par Narciso Lopez, tente un soulèvement contre la domination espagnole à Cuba. Dès 1849, Davis est approché pour diriger l’opération, mais il refuse, prétendant que la proposition va à l’encontre de son devoir de sénateur. Le général Lee sera également sollicité, mais lui-aussi déclinera l’offre de Lopez. Il faut préciser que dans les deux cas la proposition était accompagnée d’une forte somme d’argent (100 000 dollars).

Secrétaire à la Guerre

Eu égard à son expérience et à sa compétence militaire, il est, dans un premier temps, désigné comme président de la Commission des affaires militaires au Sénat, puis, en 1853, comme secrétaire d’Etat à la Guerre par le Président Franklin Pierce.

Eu égard à son expérience et à sa compétence militaire, il est, dans un premier temps, désigné comme président de la Commission des affaires militaires au Sénat, puis, en 1853, comme secrétaire d’Etat à la Guerre par le Président Franklin Pierce.

Davis lance alors une série de réformes pour la modernisation de l’armée, qu’il juge insuffisante. Il demande et fait approuver par le Congrès une hausse des salaires. Les effectifs augmentent, et passent de 11000 à 15000 soldats d’active. Dans le même temps, il fait adopter l’utilisation du nouveau fusil M1841.

Il lance une série d’expéditions, afin de déterminer toutes les solutions possibles pour le tracé du chemin de fer transcontinental vers l’ouest, construit par les deux compagnies, l’Union Pacific Railroad et la Central Pacific Railroad. Pour cela, il contribue en 1853 au rattachement de la partie sud de l’Arizona à l’Union. Pierce donnera son d’accord et la région sera achetée au Mexique.

Davis contribue également à la construction de l’aqueduc de Washington et aux travaux d’agrandissement du Capitole.

La sectorisation

Dans les années 1840, les divergences entre le Nord et le Sud ne font que s’accroître, notamment au sujet de l’esclavage. Un clivage de plus en plus fort sépare les deux nations. En 1846, le refus de l’amendement Wilmot visant à interdire l’extension de l’esclavage dans les territoires annexés sur le Mexique, ne fait qu’augmenter les tensions. Malgré le Compromis de 1850 qui apporte un court répit, les tensions s’accentuent avec les événements du Kansas sanglant et l’arrêt de la cour suprême concernant l’affaire Scott-Sandford. De nombreuses voix commencent à s’élever pour exiger une sécession avec l’Union.

Dans les années 1840, les divergences entre le Nord et le Sud ne font que s’accroître, notamment au sujet de l’esclavage. Un clivage de plus en plus fort sépare les deux nations. En 1846, le refus de l’amendement Wilmot visant à interdire l’extension de l’esclavage dans les territoires annexés sur le Mexique, ne fait qu’augmenter les tensions. Malgré le Compromis de 1850 qui apporte un court répit, les tensions s’accentuent avec les événements du Kansas sanglant et l’arrêt de la cour suprême concernant l’affaire Scott-Sandford. De nombreuses voix commencent à s’élever pour exiger une sécession avec l’Union.

Au début de l’année 1858, Davis contracte une grippe sévère qui le force à arrêter son mandat au Sénat. Cette maladie est à deux doigts de lui faire perdre son œil gauche. Le 4 juillet 1859, près de Boston, il fait un discours contre la sécession, et un autre en faveur de l’Union le 11 octobre à Faneuil Hall. Ensuite, il réintègre le Sénat.

Il expliquera plus tard dans ses mémoires, « The Rise and Fall of the Confederate Government », que sa préoccupation première était, avant tout, la souveraineté des Etats. Ces prérogatives conféraient à chacun le droit inaliénable de quitter l’Union. Malgré tout, il sait que le Nord n’autorisera pas une sécession pacifiste. Il pense aussi, en tant qu’ancien secrétaire à la Guerre, que le Sud ne dispose pas de ressources militaires et économiques assez importantes pour affronter le Nord dans un conflit fratricide. Mais il en sera tout autrement et les événements s’accélèreront avec, en novembre 1860, l’élection d’Abraham Lincoln. La Caroline du Sud décide le 20 décembre de faire sécession, suivie le 9 janvier par le Mississipi, puis par tous les Etats sudistes (11 en tout). Le 21 janvier, Davis quitte le Sénat par un discours d’adieu, journée qu’il qualifiera de « plus triste de ma vie.»

Président des Etats confédérés

Davis sait qu’on aura besoin de ses services. Dans une lettre adressée au gouverneur du Mississipi, il écrit : « Définissez ce dont le Mississippi exige de moi et placez-moi en conséquence.»

Le 9 février, à Montgomery, en Alabama, une assemblée se réunit pour élire un président provisoire de la Nouvelle Confédération. Davis est cité une première fois et se trouve opposé à Robert Toombs de Géorgie. Eu égard à son passé militaire et politique, Davis est choisi et investi le 18 février 1861.

Son épouse, Varina, écrira plus tard, que lorsqu’il reçut le télégramme lui annonçant son élection à la présidence, « il sembla si affecté que j’ai craint qu’une catastrophe s’était abattue sur notre famille.» Elle dira aussi : « il m’a annoncé la nouvelle au bout de quelques minutes comme il l’aurait fait d’une condamnation à mort.»

Jefferson Davis : « Dans ma tête je voyais les sourires, les ovations et les fleurs, mais derrière tout cela, je voyais aussi d’innombrables tracas.»

La Guerre est déclarée !

Le 1er mars 1861, Davis nomme le général Pierre Gustave Toutant de Beauregard à la tête des troupes confédérées de Charleston (Caroline du Sud).

Président provisoire depuis février 1861, Davis est élu et investi le 22 février 1862 avec Alexander Stephens comme vice-président.

Le 12 avril 1861 a lieu le bombardement de Fort Sumter, dans la baie de Charleston, qui marque le début de la guerre.

En mai 1861, le gouvernement s’installe à Richmond, capitale de la Virginie, qui vient de se rallier à la Confédération.

En juin 1862, Davis nomme Lee à la tête de l’armée de Virginie du Nord.

L’homme

Davis a très peu de conseillers militaires. Malgré toute l’estime qu’il porte au général Lee, il se comporte en autocrate et décide seul du déroulement des opérations sur les champs de batailles. Il paraît plus compétent et plus prestigieux que son homologue Abraham Lincoln. Grâce à sa grande prestance physique et à ses exploits lors de la guerre contre le Mexique, il acquiert une réputation d’homme courageux. Il jouit auprès de ses condisciples d’une haute intégrité, d’une grande élévation de principes et de caractère. Cassant, nerveux, insomniaque et presque borgne, Jefferson Davis a l’habitude qu’on lui obéisse. Il refuse tout compromis, et n’a que faire des tractations qui constituent le quotidien de tout régime démocratique. Sam Houston dira de lui : « Il a la froideur du lézard et l’ambition de Lucifer.» En tant que Sénateur du Mississipi, il s’opposera le plus longtemps possible à la Sécession. Lorsque son Etat sortira de l’Union, il se retirera dans la plantation qu’il possède à Brierfield, au sud de Vicksburg.

Une stratégie à revoir

Le Sud a des ressources limitées, et c’est ce qui amène Davis à pratiquer une stratégie particulièrement défensive. Il comprend que le soutien des puissances étrangères est la seule alternative pour résister efficacement contre le Nord.

La France et l’Angleterre, notamment, sont très demandeuses en coton sudiste. La mise en place, par l’Union, du blocus des côtes atlantiques de la Confédération, a tari l’approvisionnement des manufactures et des industries textiles européennes. Cette pénurie provoque des tensions, et les relations diplomatiques en sont détériorées. Cette situation n’échappe pas à Abraham Lincoln, qui, afin d’éviter toute reconnaissance du Sud par les puissances étrangères, lance sa proclamation d’émancipation des esclaves le 1er janvier 1863. Il va à l’encontre de tout ce qu’il avait promis dans sa campagne électorale de 1864. La guerre vient de changer de visage. Cette stratégie se trouve récompensée : la France et la Grande-Bretagne font marche arrière. Les Etats confédérés du Président Jefferson Davis vont devoir se débrouiller seuls.

Davis gère le déroulement du conflit d’une manière qui, encore aujourd’hui, prête à controverse. Il ne délègue pas, il préfère s’occuper seul de la conduite du conflit. Ses choix en matière de commandement sont plus souvent dictés par ses amitiés que par les compétences de ses subordonnés. De plus, il se montre négligent sur les événements qui se déroulent à l’arrière, à l’intérieur du pays. Ne voulant pas de général en chef à la tête de l’armée, il s’oppose farouchement à toute nomination jusqu’à la fin de la guerre. Le 31 janvier 1865, il accepte finalement de transférer la fonction au général Lee, mais il est trop tard.

Le vaste territoire que forme la Confédération ne peut être défendu en totalité avec la même priorité : les forces armées sudistes sont insuffisantes. Davis s’évertue à penser le contraire et autorise Lee, en 1862 et 1863, à envahir le Nord. La défense des Etats du Sud s’en trouvera fragilisée. Les unités confédérées sont dispersées loin de leurs bases, alors que la situation sur le théâtre occidental est très délicate. Ce qui permettra à l’Union de pratiquer des offensives auxquelles le Sud sera incapable de s’opposer. Lee est défait à Gettysburg, Vicksburg est prise le lendemain, le contrôle du Mississipi tombe dans les mains de L’Union et la Confédération est coupée en deux. Durant tout le temps de la bataille de Vicksburg, Davis sera incapable de créer une coordination et une cohérence dignes de ce nom au sein de son Etat-major. Il ne pourra contraindre ses officiers à opérer avec un minimum d’organisation ; ce qui amènera la défaite.

Aux vues de l’opinion publique, malgré son expérience militaire, Davis sera jugé comme étant un chef de guerre inefficace.

Selon l’historien William J. Cooper, Jr. : « Lincoln était souple ; Davis était rigide. Lincoln voulait gagner ; Davis voulait être juste. Lincoln avait une vision globale des objectifs stratégiques du Nord ; Davis fut incapable d’élargir sa vision étroite. Lincoln chercha le bon général puis le laissa combattre ; Davis soutint continuellement ses favoris et interféra excessivement avec ses généraux même avec Robert E. Lee. Lincoln mena sa nation ; Davis ne parvint pas à rallier le Sud. »

Dès le début du conflit, Davis savait que le Sud était dans une situation désespérée. Il s’avère que Lincoln aida à remporter la victoire, alors que Davis contribua à la défaite.

Fin de la Guerre

Le 2 avril 1865, Grant s’empare de Richmond.

Davis apprend la reddition de Lee le 12 avril 1865. Il prononce sa dernière déclaration officielle et part pour Greensboro en Caroline du Nord. Après l’assassinat de Lincoln, Davis exprimera ses condoléances à son successeur, Andrew Johnson.

Capture et emprisonnement

Davis est capturé avec sa famille le 10 mai à Irwinville, dans le comté d’Irwin et emprisonné le 19 mai 1865 à Fort Monroe, Virginie. L’ancien président est accusé de trahison. Après deux ans de prison, il est libéré sous caution (100 000 $). Il part ensuite au Canada, à Cuba et en Europe à la recherche d’un emploi. En février 1869, le tribunal fédéral abandonnera les poursuites. En 1870, Davis présidera aux funérailles de Lee à Richmond.

En 1881, il termine son livre : « The Rise and Fall of the Confederate Government. »

En 1889, il rédige « A Short History of the Confederate States of America. »

Il meurt le 6 décembre d’une bronchite aigüe aggravée par la malaria.

Son corps sera dans un premier temps inhumé dans la tombe de l’armée de Virginie du Nord. Puis, en 1893, à la demande de son épouse Varina Davis, il sera transporté au cimetière Hollywood de Richmond.

Donnez votre avis sur l'article

Ecrit par Jean Marie Borghino le .

8 réponses

[…] Il est à noter, à son corps défendant, que son action militaire sera grandement restreinte par des querelles perpétuelles avec le président Jefferson Davis. […]

[…] Pendant trois jours, Manhattan est aux mains des émeutiers qui s’en prennent essentiellement à la communauté noire. Les pensionnats sont incendiés, ainsi qu’une église et un orphelinat. La foule lynche un cocher noir infirme, et l’immole aux cris de vive Jeff Davis. […]

[…] natif du Nord est grandissante. Ils adressent une pétition au président des États confédérés, Jefferson Davis, pour exiger son […]

[…] se rejettent réciproquement la responsabilité de n’avoir pas su exploiter leur victoire. Jefferson Davis propose alors à James Longstreet de reprendre le commandement de l’armée ; mais celui-ci […]

[…] se rejettent réciproquement la responsabilité de n’avoir pas su exploiter leur victoire. Jefferson Davis propose alors à James Longstreet de reprendre le commandement de l’armée. Mais celui-ci […]

[…] reçoivent l’ordre de fermer, Sally s’adresse directement au président confédéré Jefferson Davis. Celui-ci sera si impressionné par le faible nombre de morts de son établissement qu’il […]

[…] des présidents et des membres du Congrès. Elle sympathise avec le sénateur de l’époque, Jefferson Davis (le futur président de la Confédération). Elle admire le flamboyant sénateur John C. Calhoun, […]

[…] 1er septembre, face à une armée de l’Union en plein doute et en déroute, Jefferson Davis et Robert E. Lee décident, pour la première fois, de porter la Guerre dans le […]